Nebraska di Bruce Springsteen: l’album che ha dipinto il volto fragile dell’America

In questo numero parleremo di un album che ha fatto la storia del rock cantautoriale: Nebraska di Bruce Springsteen. Entrato nella classifica di Rolling Stones tra i 500 album più significativi per la storia della musica è l’emblema di quella scarna, sincera e ruvida onestà che ha sempre caratterizzato la musica e l’immagine di Springsteen.

Lui quel giovane così virile, barbuto, vestito spesso con abiti da lavoro, camicie a quadri, capello riccio scomposto, stivali camperos e jeans scuri, nel 1982, anno di uscita del disco, era già molto conosciuto e Nebraska era già il suo sesto album. Springsteen già da dieci anni incarnava quell’immagine del lavoratore americano, l’uomo semplice amante della musica vera che direttamente parlava al popolo e alla classe operaia, era la faccia grezza del rock, la nemesi estetica e concettuale dell’androginia autoreferenziale di Bowie, il modello dell’uomo vero, maschile che la cultura americana apprezzava più dell’effeminato e avanguardista showman inglese.

Con Nebraska quest’immagine si concretizzò nella musica e con Born In The USA del 1984 diventerà l’icona visiva di Springsteen: i pezzi di Nebraska nacquero infatti nella ricerca di ruvidità sensoriale, e vennero tutti registrati dal cantautore con un banalissimo multitraccia portatile a 4 piste in versione demo, aiutato solo dalla sua chitarra acustica e dall’armonica. Niente di più.

All’epoca però Springsteen collaborava con la E-Street Band che propose all’artista di modificare il demo per renderlo più “ascoltabile” attraverso nuovi arrangiamenti complessi. Il risultato fu però inaspettato: Springsteen rimase insoddisfatto delle modifiche che la band aveva prodotto sulle sue scabre canzoni, e decise così di dare alle stampe il demo originale, nudo e crudo come era stato concepito. Qui si coglie il vero fascino di Nebraska: le sue canzoni rompono definitivamente con gli album precedenti e si rivelano dei manifesti di poesia, di folk-country americano e di politica radicale.

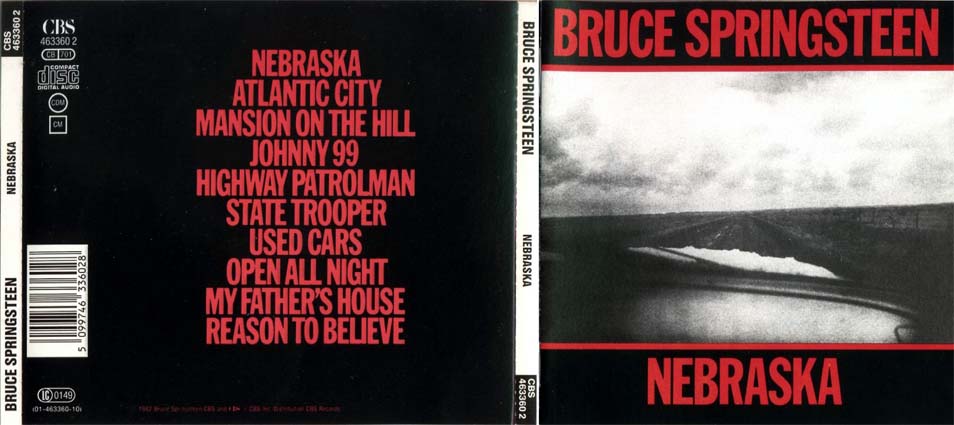

Uscito in un periodo in cui il processo di recupero delle radici era avviato anche dalle nuove leve (si pensi ai Gun Club e per certi versi a Replacements, Thin White Rope etc.), l’album del Boss manifesta un atteggiamento innovativo rispetto a quello che negli anni 80 stava accadendo nel campo musicale e che abbiamo avuto modo di conoscere in questa rubrica: anziché aggiornare la tradizione al post-rivoluzione punk, l’artista ricercò le sue radici nella musica folk, grezza fino all’osso ma carica di potenza semantica e di parole forti come i brani di Bob Dylan e il blues di Guthrie. Sfumando nel mito Bruce però affronta i problemi della sua gente, situazioni familiari, casi di tutti i giorni che portano con sé il dolore della vita, l’insoddisfazione e la paura di non riuscire, la paura di perdere il lavoro, la famiglia, il ricordo della guerra del Vietnam e tentativi di fuga verso il nulla alla ricerca di qualcosa che permane ormai solo nel ricordo. Bruce non canta le gioie e le speranze della promised land americana ma indaga ciò che fermenta nel buio, nell’intimo e nella tristezza di chi si ritrova ai margini. Lui è la voce della working class, quella della sua famiglia, della sua cittadina del New Jersey (Freehold) da cui lui stesso proveniva e dove aveva vissuto con un padre reduce della seconda guerra mondiale, spesso disoccupato, e con la madre e le sorelle in precarie condizioni economiche. Questo senso di disperazione e fallimento, di povertà e di fuga Springsteen ce lo presenta sin dalla copertina del suo album: una severa bicromia rosso-nero incornicia una foto che ritrae una delle classiche routes americane circondata dal consueto e ampio paesaggio, stavolta però immerso in una spettrale atmosfera congelata, che si immagina anche esistenziale, e doppiamente claustrofobica anche nel punto di vista. Chi osserva questo severo paesaggio in bianco e nero è infatti chiuso in un’auto dal parabrezza innevato, un’auto che fugge da qualcosa verso l’ignoto del deserto.

L’album si apre con la title-track Nebraska, un folk basato su un semplicissimo giro di chitarra, accompagnato dall’armonica che apre e chiude il brano. Il senso della vita sembra sfuggire di mano e le situazioni sono quelle che caratterizzano la cronaca americana: processi, sentenze di morte, arresti e quel senso di solitudine che emerge dalla chiusura del brano

L’album si apre con la title-track Nebraska, un folk basato su un semplicissimo giro di chitarra, accompagnato dall’armonica che apre e chiude il brano. Il senso della vita sembra sfuggire di mano e le situazioni sono quelle che caratterizzano la cronaca americana: processi, sentenze di morte, arresti e quel senso di solitudine che emerge dalla chiusura del brano

They declared me unfit to live said into that great void my soul’d Be hurled They wanted to know why I did what I did Well sir I guess there’s just a meanness in this world.

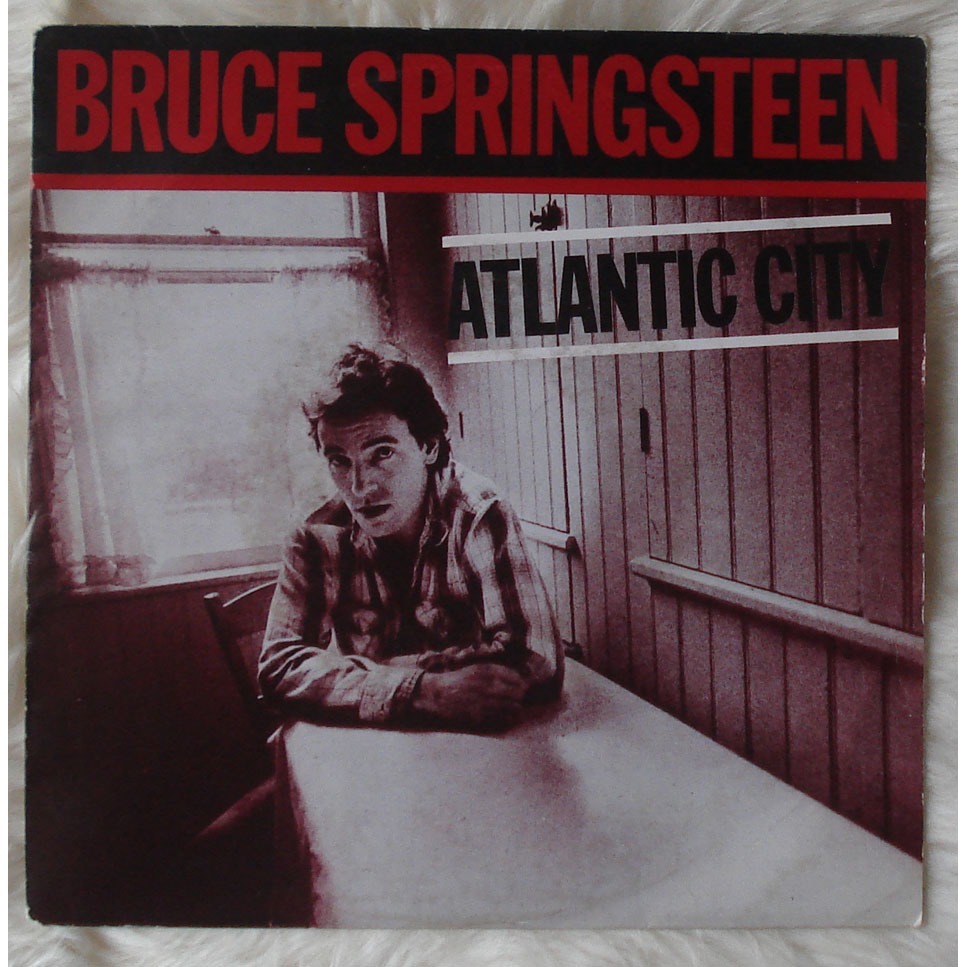

Segue la malinconica Atlantic City dove tutto muore, e anche la bellezza diventa un frivolo scintillio nella speranza che le belle cose ritornino e restino come i ricordi. Questo pezzo è il decalogo delle esistenze perdute, il canto di coloro che si trovano in condizioni economiche disagiate e sperano di risorgere; è il singolo dell’album il cui video riprende quelle atmosfere cupe della copertina e che scurisce i toni della normale produzione video dell’epoca, patinata e scintillante. La voce è un lamento, la chitarra strilla e poi si esaurisce nella nebbia con un’eco di disperazione come in Johnny 99, la storia di un uomo condannato per omicidio, la cui mano è stata armata dalla necessità e dal caso, senza alcuna possibilità di ricevere comprensione dalla Legge. Mansion On The Hill come Used Cars sono pezzi di forte intimismo e delicatezza acustica, ma allo stesso tempo grida di critica alle azioni del governo americano considerato all’epoca responsabile della crisi economica che aveva colpito la working class. Le speranze sono poche e ciò che resta è “sentire da lontano la vita” di chi vive nella ricchezza: la casa sulla collina lontana da tutti è quel paradiso sociale irraggiungibile e dorato, mentre sotto serpeggia l’umiliazione e la vergogna che un uomo qualunque può provare nel comprare una vecchia macchina di seconda mano a causa dei suoi pochi risparmi.

Si perde tutto l’edonismo musicale e tutto si riduce alla semplicità della chitarra, dell’armonica e di altri strumenti che ogni tanto fanno una breve comparsa: la rivisitazione della psichedelia dei Suicide si ascolta in State Trooper, mentre un folk acustico venato talvolta di country o di blues caratterizza Open All Night, un rock’n’roll privo di gioia e scarnificato che guarda a tutte quelle esistenze vittime di qualcosa che è più grande di loro, qualcosa che non viene compreso. Springsteen è qui il cantore moderno: racconta le storie di un America resa vittima, fatta di sentimenti che spesso devono soccombere di fronte alla carriera o agli obblighi del mestiere, di omicidi, di irrazionalità e solitudine: emblematica in tal senso appare Highway Patrolman, nella quale in due strofe si tratteggia la figura del poliziotto Joe, combattuto tra il suo senso del dovere e l’affetto che lo lega al fratello Frankie.

La speranza però è sempre l’ultima a morire. In un quadro che pone come unica via di salvezza la fuga verso un nowhere, Springsteen sogna la casa del padre dove da bambino aveva trovato sicurezza. La gioia del ricordo però si stempera nel presente perchè la vecchia casa del padre, il faro della vita dell’artista, adesso ospita una famiglia sconosciuta:

I got dressed and to that house I did ride from out on the road I could see its windows shining in light

I walked up the steps and stood on the porch a woman I didnt recognize came and spoke to me through a chained door

I told her my story and who I’d come for

She said “I’m sorry son but no one by that name lives here anymore”

My fathers house shines hard and bright it stands like a beacon calling me in the night.

Si parla davvero di speranze? Reason To Believe chiude l’album e sembra dare un nuovo motivo per andare avanti: per la prima volta compaiono veri elementi di speranza nell’elenco delle azioni e degli eventi che nonostante tutto non fanno smettere di trovare nuove motivazioni per andare avanti. Il pezzo è una filastrocca country che sembra dare un brivido di gioia raccontando situazioni di gente comune, dedicando anche una piccola parte all’importanza della fede religiosa. Ma la filastrocca nelle battute conclusive si sfalda lentamente e la musica si affievolisce e, sebbene il testo ci inviti ancora a sperare in qualcosa, poichè At the end of every hard earned day people find some reason to believe, la voce perde forza e sembra non credere davvero a ciò che esprime.

Un pezzo di rock americano forte, vero, privo di quell’autocompiacimento esibizionista delle band degli anni 80, dove le parole sono cariche di significati profondi al punto di commuovere e di colpire per la loro cruda realtà. Non c’è arte o artificio ma solo nuda verità.

- Joe Wright. La danza dell’immaginazione: una monografia a cura di Elisa Torsiello - 12 Ottobre 2018

- Crack is Wack/ Don’t believe the hype: Keith Haring e la musica - 2 Maggio 2018

- Che cosa vuol dire trasgressione: un viaggio nei significati - 28 Febbraio 2018