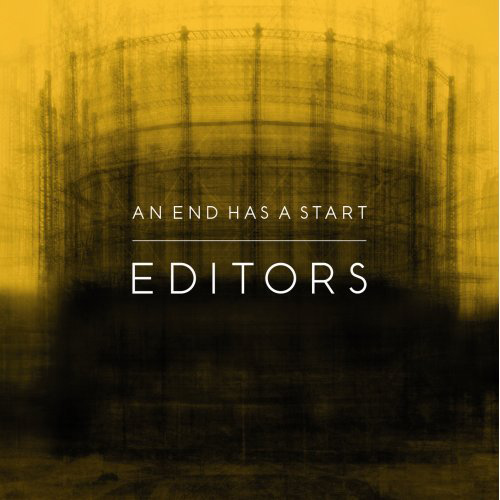

Editors, An End Has A Start: la fine ha un inizio

Gli Editors nascono a Stafford, precisamente alla Strafforshire University al corso di Music Technology e inizialmente si fanno conoscere con il nome di Pilot e di The Pride, per poi adottare nel 2004, una volta firmato il contratto con l’etichetta indipendente Kitchenware, il nome definitivo di Editors. I quattro decidono di trasferirsi a Birmingham, città periferica rispetto a Londra e fuori dalle tendenze mainstream musicali che ha permesso loro di sviluppare un particolare sound estremamente personale, sebbene molti critici e ascoltatori associno a questa band la musica dei Joy Division, dei Manic Street Preachers, degli Psychedelic Furs, dei Jesus and Mary chain, degli U2 e degli Echo and the Bunnymen, giusto per citarne alcuni.

Il 2005 è l’anno del successo per la band: esce The Back Room, il loro primo album che si piazza alla numero 2 della chart inglese insieme a i due singoli Munich e Blood che rientrano nella top 25 britannica. Dopo una serie di concerti e partecipazioni ad importanti festival britannici ed europei, la band inizia a dedicarsi al secondo album di cui avremo modo di parlare proprio qui.

An End Has a Start esce nel 2007 e si presenta come un connubio di tristezze, speranze, suoni lucenti e indie, preghiere, paure e ricordi nostalgici. Una volta aperta la porta della stanza sul retro iniziano ad affiorare sentimenti nascosti, tutte quelle sensazioni e tutti quei segreti che erano stati riposti al sicuro, oltre quella porta, al riparo dagli sguardi indiscreti degli estranei.

Se The Back Room era il rifugio sicuro della memoria, An End Has A Start è una finestra spalancata sulle angosce della vita e del mondo personale, e attraverso i suoi vetri si possono intravedere piccole luminescenze di speranza, dove l’amore si sostituisce alla paura, dove ogni fine ha un inizio, dove basta dire che tutto va bene per ristabilire una calma apparente ma irrazionalmente rassicurante. Ma se esiste la luce in fondo al tunnel, gli Editors sanno che il tunnel da percorrere è fatto di un buio denso e tangibile in cui vivono le maschere della morte, della malattia fisica e mentale, della lontananza, della rabbia e della solitudine.

L’album nasce dopo alcuni momenti di crisi e di ripensamento ed è influenzato da alcuni lutti che hanno segnato la vita dei membri della band. Assolutamente schietto e sincero, privo di ogni inutile sentimentalismo scontato, An End Has A Start scorre rapido come un torrente di chiodi e i suoi brani sono brevi, dolorosi e pungenti, sia nei testi che nella musica. Alcuni hanno visto molto la cupezza dei Joy Division in questo album, ma gli Editors smentiscono, anzi si dicono stufi di essere paragonati a quella band e reclamano la propria indipendenza.

Come disse il batterista Edward Lay in un’intervista rilasciata a Magda Di Genova per Onda Rock, il 5 febbraio 2006: «Non credo che gli anni 80 ci influenzino particolarmente: è la buona musica di qualsiasi epoca e provenienza a influenzarci. Il tempo ha un andamento circolare: le tendenze tornano sempre a riproporsi e penso che la nostra musica attinga le buone idee da generi differenti proposti in anni differenti. So che ci sono stati gruppi che hanno avuto un impatto notevole nella vita delle persone e immagino che il nostro suono sia simile al loro perché suoniamo “guitar music” e si tratta degli stessi strumenti. Immagino che ricordiamo determinati gruppi perché forse riproponiamo determinate cose che avevano proposto loro all’epoca, ma spero che lo stiamo facendo a modo nostro».

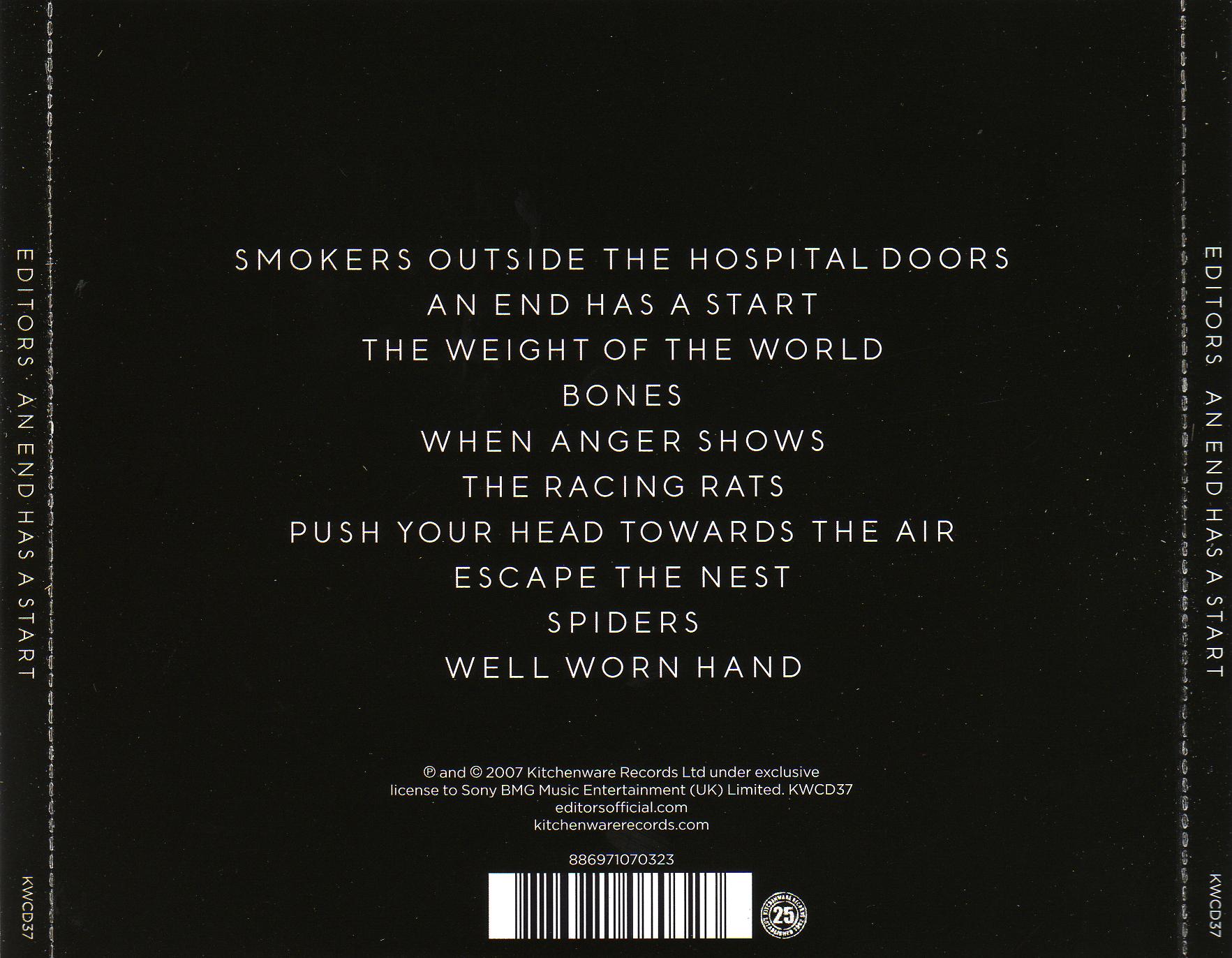

Ma veniamo al succo. Il primo pezzo, Smokers Outside The Hospital Doors, evoca un’atmosfera urbana segnata dai ricordi e dall’attesa rappresentata dai fumatori fuori dalle porte dell’ospedale. Un’attesa che non si comprende se sia da parte di chi soffre all’interno o da parte di chi è fuori ad aspettare. Resta il fatto che tra una brillante chitarra alla Edge e una batteria quasi da marcia militare, che tira su in positivo il tono della canzone, rendendola quasi pop ed orecchiabile, le parole ci trascinano in un turbine riflessivo pessimista: “The saddest thing that I’d ever seen/Were smokers outside the hospital doors”, il turbine dell’attesa che qualcosa si compia, mentre qualcuno attende fumando l’ennesima sigaretta. Come una corsa affannosa giù per le scale, un riff di chitarra apre il pezzo successivo – la title track dell’album – tra sonorità fatte di new wave solarizzata e ariosa e fragile indie che iniziava a impazzare dal 2003, presentandosi come la “newest wave” del millennio. Il brano si caratterizza come un convulso inno alla speranza che risiede probabilmente in una persona cara.

La luce continua ad essere l’elemento fondamentale in questo album: crea contrasto e addolcisce il tono di quella che, come The Weight Of The World, può sembrare una marcia funebre alla Jesus and Mary chain:

“Keep a light on those you love

They will be there when you die

Baby there’s no need to fear

Baby there’s no need to cry

Every little piece in your life

Will add up to one

Every little piece in your life

Will it mean something to someone?”

E se l’amore sostituisce la paura, quest’ultima talvolta torna sotto varie forme. Ma la musica ha poco di tenebroso e inquietante; anzi, la freschezza di alcune note e degli effetti utilizzati rendono l’ascolto piacevole mentre il dolore emerge dallo stridore della chitarra e dal protagonismo sonoro del basso. Sono inoltre le parole che escono dalla bocca di Tom Smith a costituire il vero polo oscuro e meditativo, cantate con una voce melodica e malinconica.

In Bones, Tom parla del rapporto con una persona che aveva bisogno di aiuto per vivere, una persona che soffriva di anoressia, fatta di quelle “ossa affamate di carne che circondavano il suo cuore ricolmo di amore”; mentre in When Anger Shows la rabbia per aver perso qualcosa in cui si credeva ci trasforma non più in carcasse di sentimenti, ma in un paio di “guanti umidi e fradici gettati a terra”. Escape The Nest ci fa tanto pensare ai Joy Division di Atmosphere per quel sussurro di tastiera che accompagna tutto il pezzo, mentre la batteria si trasforma in rumore di fondo, quasi come un fischio nelle orecchie che ti ricorda che il tuo tempo sta per scadere:

“Look up

Through the trees to feel as small as you can,

You hear the clocks counting down,

The nights are longer now than ever before,

But now you see the lights from the town”.

Concerto del 29-03-2008 al Velvet di Rimini. Primo live degli Editors a cui ho assistito quando ancora erano definiti “Indie”

Così l’oscurità e la tristezza si realizzano in un connubio perfetto tra musica e parole, privo di manierismi e pieno di richieste speranzose e di domande senza risposta verso un tu poetico che sembra perdersi e sparire lentamente nella nebbia e nella luce delle chitarre. Visioni estatiche nell’attesa di qualche miracolo ci conducono alla ballata Push Your Hands Towards The Air, lenta e dolcissima; verso Spiders, che ritrae una stanza abbandonata piena di ragni, dove qualcuno vive ancora, forse in attesa di essere recuperato da quella Well Worn Hand che chiude l’album. Arrampicandosi sulla tela di pochi accordi maggiori di pianoforte, il pezzo è un appiglio di salvezza in un’atmosfera in cui tutto sembra rovesciarsi, dove la paura prende il sopravvento, dove non si ha più il coraggio di fare certe cose e ci si rinchiude in una bolla privata, al sicuro, di nuovo in quella stanza segreta che affaccia sul retro:

“Take my well worn hand

Let’s lock ourselves away

We’ll never, ever step outside

We’ll curl up in a ball and hide

I don’t want to go out on my own anymore

I cant face the night like I used to before”

Per attendere con ansia un nuovo inizio.

Buon ascolto.

https://www.youtube.com/watch?v=OYtY694ntdE

- Joe Wright. La danza dell’immaginazione: una monografia a cura di Elisa Torsiello - 12 Ottobre 2018

- Crack is Wack/ Don’t believe the hype: Keith Haring e la musica - 2 Maggio 2018

- Che cosa vuol dire trasgressione: un viaggio nei significati - 28 Febbraio 2018