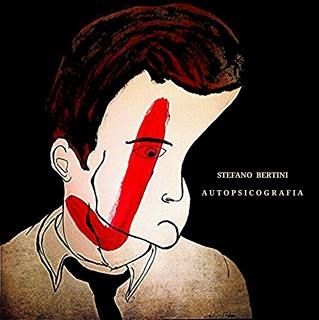

PISA – Stefano Bertini, Cecina, classe 1988 ha esordito a gennaio come cantautore con il suo primo disco, Autopsicografia da cui è stato estratto il primo singolo The Lonely Woman Card. Lettore e divoratore di libri, studente di Filosofia, cuoco per passione e amante di Dante, Ariosto e del poeta e scrittore Fernando Pessoa (da cui nasce il titolo del disco), Stefano ha iniziato a suonare la chitarra alle scuole medie e non ha più smesso. Insieme al cugino Ariele D’Angelo (tastiere e chitarra acustica), il fratello Andrea Bertini (basso e chitarra acustica), Jacopo Lomi (chitarra elettrica), Massimo Rinaldi (cajòn) e Niccolò Rinaldi (batteria), ha scritto, arrangiato e registrato il suo primo lavoro presso lo studio di registrazione Studio Volta Recordings di Simone Fedi nel giugno del 2016.

Tuttomondo ha avuto il piacere di scambiare due parole con Stefano per farsi raccontare quello che si nasconde in questo suo densissimo e concettuale album d’esordio. Le canzoni saranno presentate via via attraverso dei video sulla pagina facebook del cantautore, ma noi vi daremo qui delle anticipazioni interessanti su titoli, e contenuti.

Tuttomondo ha avuto il piacere di scambiare due parole con Stefano per farsi raccontare quello che si nasconde in questo suo densissimo e concettuale album d’esordio. Le canzoni saranno presentate via via attraverso dei video sulla pagina facebook del cantautore, ma noi vi daremo qui delle anticipazioni interessanti su titoli, e contenuti.

Furens è un pezzo sulle rime dell’Orlando Furioso di Ariosto. Perché questa scelta di musicarne i versi?

«Quando frequentavo il Liceo Classico mi misi in testa di imparare molti canti de La Divina Commedia, l’opera immensa di Dante. E ne imparai molti a memoria, soprattutto dell’Inferno. Poi incontrai l’opera di Ariosto (che in anni successivi lessi per intero) e decisi di imparare anche alcuni canti dell’Orlando Furioso. I canti di Ariosto, però, erano molto più lunghi di quelli di Dante, così ebbi l’idea di accompagnare quelle parole con della musica, per ricordarle meglio. Si può dire che la struttura musicale è rimasta invariata da allora, mentre il riff iniziale l’ho scritto nel dicembre del 2015, e la parte finale della chitarra elettrica è opera dell’amico Jacopo Lomi. Penso che sia un modo di rendere omaggio ad uno dei più grandi poeti della letteratura italiana e, anche se accompagnato da quel sacro timore misto ad una enorme reverenza che si ha nei confronti dei classici, ritengo che la musica renda piena dignità alle parole straordinarie di Ariosto».

Il pezzo Soqquadro ha un titolo che preannuncia il disordine, il caos casalingo in una stanza, ma la canzone sembra dipingere un ricordo di un viaggio perduto, in cui una persona è sparita insieme al tempo che passa. Cosa si nasconde nel testo?

«Mi sento di rispondere con un difficoltoso niente e tutto. È l’aleph l’unica evidenza. Non solo quello di Jorge Luis Borges ma anche e soprattutto quello del matematico Georg Cantor. Non amo spiegare troppo le canzoni, (non per saccenteria né per superbia) e questa in particolare per vari motivi ma il più nobile è dovuto al fatto che ritengo giusto che chiunque ascolti le canzoni possa e debba costruirsi il senso da sé. È una libertà allucinata che il mondo della canzone deve e può ritrovare. Certo, l’unica enorme evidenza, in questa canzone, è la strofa su Cristo. Ma essa è un assedio. Il resto è l’aleph, cioè tutto e niente, appunto».

Stefano Bertini

Quali sono gli artisti (sia italiani che stranieri) a cui maggiormente Stefano si è ispirato per il suo disco? Ha dei poeti che hanno influenzato la sua scrittura?

«Da un punto di vista musicale ho alcuni punti fermi che ascolto continuamente. Non posso non citare Bob Dylan e Leonard Cohen i quali, ben lungi dall’essere un’influenza, sono una vera e propria febbre. Tra gli italiani ho i miei punti di riferimento: Fabrizio De André, Francesco De Gregori, Francesco Guccini, Franco Battiato. Questi cantautori hanno dimostrato che la canzone è un mezzo potente e significativo in cui si può parlare di tutto. Per quello che riguarda i poeti e gli scrittori il discorso sarebbe lungo. In generale posso dire che se non avessi alle spalle moltissime letture non credo mi sarei mai messo a scrivere. Il titolo dell’album lo devo ad una poesia di Fernando Pessoa, uno di quei poeti che considero fra i più grandi di tutti i tempi. C’è un libro, intitolato Il libro dell’inquietudine, letto e amato nei miei ventiquattro anni, in cui io sentivo esattamente tutte le cose che Pessoa aveva scritto. È una sensazione rara, angosciante e preziosa. Posso fare mio quello che scrisse Tommaso Landolfi: “Ché dello spirito, è palmare, non si potrà mai provocare l’avvento collo spirito stesso, come non si può far musica colla musica, pittura colla pittura, letteratura colla letteratura: ogni cosa per rifulgere e regnare ha bisogno di una mediazione”».

Il sangue è un’immagine che compare spesso nei suoi testi. Spesso lo associa per contrasto a immagini delicatissime come il cielo argentato, le ombre, le ali di polline, gli orizzonti lontani. Perché questa scelta?

«Perché il sangue è una parola che non può essere compresa nel senso pieno, ma principalmente vista. Pensarla è difficile, cantarla ancora di più, dipingerla quasi impossibile. Il pittore Francis Bacon, secondo me, è stato uno dei pochi che è riuscito a dipingere l’interno e l’esterno del sangue nell’aspra pregnanza della sensazione stessa. Eppure, anche come parola, non è mai banale. I versi che mi citi sono molto differenti all’interno delle canzoni. L’apertura di Le Centosettanta Parole di una Canzone è: «Sangue e cristallo / specchio di sabbia e rumore / inganna e corteggia le parole perdute di un canto d’amore». In questo caso ha un senso biografico, essendo questa canzone il romanzo breve di una storia d’amore finita ma mai conclusa, almeno per parte mia, dipinta quasi in una serie di didascalie per fotogrammi. Ne Lo Spazio Arancione il sangue è molte cose: il sangue della violenza del Potere, quello che uccide, nascondendo dietro al sipario le sue vittime ma è anche il sangue del Re Giallo che alla fine della canzone, iniziando a perdere il suo Potere inizia così anche a sanguinare».

Ariele D’Angelo di spalle e Stefano Bertini presso il Volta Recordings Studio

Incubo, insieme ad Un’Ombra, è uno dei pezzi più belli del tuo lavoro. In certe frasi mi ha ricordato Dante. Il Sommo Poeta ha fatto parte della realizzazione del disco? E ancora, in questo testo vuole rappresentare il mito e la divinità come dei concetti che si stanno lacerando nella vita sempre più frenetica e sottomessa alla routine?

«Incubo, per buona parte, fu scritta a sedici, diciassette anni e rimaneggiata prima di entrare in studio di registrazione: c’è stato un accurato labor limae prima di raggiungere la forma finale. Io penso che tutto quello che uno legge o vive entri, in qualche modo almeno, in un prodotto artistico. Incubo è la storia di un uomo che va nella notte e cerca di fare i conti con se stesso, con le sue paure, con i suoi fantasmi e spettri ma al tempo stesso è anche un individuo che sa quando e come la mattina arriverà e non riesce più a distinguere quale sia la sua libertà, se quella feroce dell’incubo notturno senza catene o quella della routine quotidiana rinchiusa nella prigione della certezza dell’ansia. Un’Ombra parla invece di una donna che ho amato un po’ di tempo fa. Lei poi è tornata dove doveva tornare. E io ne ho sofferto. L’ombra è la mia che rimane e che sanguina, come un abbandono non voluto».

Come mai ha scelto un linguaggio così complesso e tecnico (dal punto di vista letterario) per descrivere ricordi ed emozioni? È una scelta che riguarda anche la necessità di rivolgersi e interessare un certo tipo di pubblico intellettuale?

«Come ha scritto Don DeLillo: “Mai fare cattivo uso della libertà di inventare”. La mia libertà d’inventare è stata quella di non tradirmi. Detto questo, è vero, il linguaggio spesso è molto complesso. Mi sono preso anche qualche licenza poetica, soprattutto in Incubo. Non è stata una cosa voluta ma deriva dalla semplice constatazione che questi versi mi sono venuti così. Tutte le cose si possono dire in molte maniere ma è straordinario poterle dire anche in modo nascosto e al tempo stesso semplice per quanto questo possa sembrare un paradosso. Ad esempio, The Lonely Woman Card la canzone che apre il mio album, è dedicata a L.G., una persona che conobbi nell’estate del 2014. Non nascondo che sono fortemente attratto dalla sua personalità, da come mi ha raccontato la sua vita, da come non si è nascosta dietro a niente. Scrivere questa canzone è stato come se, guardando questa persona che ha di fronte a sé l’abisso di ogni sofferenza, le dicessi: “Ciao, io sono qui”. Credo che in queste quattro magre parole ci sia una delle più grandi difficoltà dell’essere umano: la violenta tenerezza con cui uno si concede all’altro e tenta di non giudicarlo».

Lo Spazio Arancione è un pezzo che fa tanto Battiato, per l’alternanza di italiano aulico e inglese cantato con pronuncia “italianizzata”. Ma questo spazio arancione cosa è per lei?

«È una canzone civile. In altri tempi avrei potuto dire “politica”, ma oggi credo sia più idoneo scrivere civile. Lo Spazio Arancione è come se fosse una dimensione in cui uno si deve sforzare di pensare e di leggere e di capire al di là dell’apparenza. È uno spazio da costruirsi ma soprattutto da ricercare. Solo così il Re Giallo può iniziare a sanguinare».

- Joe Wright. La danza dell’immaginazione: una monografia a cura di Elisa Torsiello - 12 Ottobre 2018

- Crack is Wack/ Don’t believe the hype: Keith Haring e la musica - 2 Maggio 2018

- Che cosa vuol dire trasgressione: un viaggio nei significati - 28 Febbraio 2018