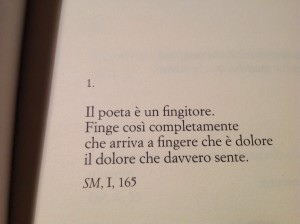

“Il poeta è un fingitore.” (Fernando Pessoa)

Il concetto di maschera e quello di letteratura offrono numerosi spunti di riflessione. In questo articolo cercheremo di dimostrare la loro sostanziale identità e per farlo ci baseremo sulle testimonianze di alcuni importanti scrittori del ‘900. Prima, però, soffermiamoci un attimo su cosa si intende per maschera.

Evidentemente uno schermo, un filtro, un occultamento del reale. Maschera come menzogna; come protezione o mimesi; maschera come mezzo per il raggiungimento di una verità, identificazione nell’altro, fuga da sé o riconoscimento dell’Io: il valore che attribuiamo a questa parola è legato ai suoi molteplici usi e finalità. Ma spostandoci sul piano astratto, possiamo affermare che la maschera è sostanzialmente un simbolo, e dunque, un contenitore di significati.

Evidentemente uno schermo, un filtro, un occultamento del reale. Maschera come menzogna; come protezione o mimesi; maschera come mezzo per il raggiungimento di una verità, identificazione nell’altro, fuga da sé o riconoscimento dell’Io: il valore che attribuiamo a questa parola è legato ai suoi molteplici usi e finalità. Ma spostandoci sul piano astratto, possiamo affermare che la maschera è sostanzialmente un simbolo, e dunque, un contenitore di significati.

Inevitabile collegarla allo stesso linguaggio, materia prima di ogni opera letteraria. «Le parole sono simboli» affermava Borges nel suo testamento poetico-letterario. Esse tuttavia costituiscono solo un ponte col reale: rappresentano determinati significati, ma non sono la realtà, e tantomeno la verità. Non è azzardato sostenere che la parola è il travestimento del reale. L’ambizione più alta degli scrittori di ogni tempo, d’altronde, è da sempre quella di rappresentare la propria epoca e realtà, indagando l’anima per trarne una verità universale, trasmissibile con gli strumenti del linguggio e del pensiero creativo.

Tale indagine non può darsi senza l’invenzione. La letteratura si basa infatti su uno spostamento di senso, su una visione “obliqua” delle cose, e soprattutto sulla creazione di un mondo immaginario (altrimenti non sarebbe letteratura, ma cronaca o biografia). Perciò lo scrittore, se vuole riuscire nei suoi intenti, dovrà necessariamente mimetizzarsi nelle figure partorite dalla fantasia. Dovrà costruirsi una maschera – quella letteraria – e a essa affidare il proprio messaggio.

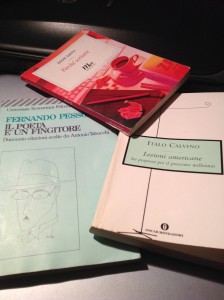

Per chiarire meglio il punto ci viene in soccorso Italo Calvino. Nelle Lezioni americane l’autore spiega la sua idea di leggerezza sfruttando il mito di Perseo e della Gorgone. L’eroe greco riesce a cavarsela con uno stratagemma: rivolgere lo sguardo sul volto di Medusa riflesso nello scudo di bronzo aniziché fissarla direttamente. Dopo averla uccisa, userà quel volto come un’arma. Scrive Calvino: «Perseo riesce a padroneggiare quel volto tremendo tenendolo nascosto, come prima l’aveva vinto guardandolo nello specchio. È sempre in un rifiuto della visione diretta che sta la forza di Perseo, ma non in un rifiuto della realtà, del mondo di mostri in cui gli è toccato vivere, una realtà che egli porta con sé, che assume come proprio fardello».

Per chiarire meglio il punto ci viene in soccorso Italo Calvino. Nelle Lezioni americane l’autore spiega la sua idea di leggerezza sfruttando il mito di Perseo e della Gorgone. L’eroe greco riesce a cavarsela con uno stratagemma: rivolgere lo sguardo sul volto di Medusa riflesso nello scudo di bronzo aniziché fissarla direttamente. Dopo averla uccisa, userà quel volto come un’arma. Scrive Calvino: «Perseo riesce a padroneggiare quel volto tremendo tenendolo nascosto, come prima l’aveva vinto guardandolo nello specchio. È sempre in un rifiuto della visione diretta che sta la forza di Perseo, ma non in un rifiuto della realtà, del mondo di mostri in cui gli è toccato vivere, una realtà che egli porta con sé, che assume come proprio fardello».

Un’altra analogia fra maschera e letteratura riguarda la menzogna, intesa come veicolo di comunicazione del vero. Questa combacia con la retorica stessa. Lo faceva notare Vincenzo Cerami in un editoriale pubblicato sull’Unità del 24 gennaio 2010: «Ci sono molte verità (probabilmente la maggior parte) che si possono dire solo attraverso una serie di invenzioni e bugie […] Già il ricorso alla similitudine o alla metafora è un segno di incertezza sulla propria capacità di persuasione diretta: per dire la verità si inventa una bugia».

Suona assurdo, eppure, per scoprire o comunicare la verità, è necessario travestirsi. Le testimonianze in tal senso sono numerose. «Fingere è conoscersi» scrisse Fernando Pessoa, celebre poeta portoghese da molti considerato l’alter ego di Pirandello. Pessoa non solo affidò, come ogni altro scrittore, il proprio messaggio alla finzione letteraria; ma costruì una lunga serie di eteronimi, personalità fittizie cui attribuiva la paternità dei propri scritti; i quali, spiega Antonio Tabucchi, «rispondono alla paradossale autenticità della finzione vera».

Suona assurdo, eppure, per scoprire o comunicare la verità, è necessario travestirsi. Le testimonianze in tal senso sono numerose. «Fingere è conoscersi» scrisse Fernando Pessoa, celebre poeta portoghese da molti considerato l’alter ego di Pirandello. Pessoa non solo affidò, come ogni altro scrittore, il proprio messaggio alla finzione letteraria; ma costruì una lunga serie di eteronimi, personalità fittizie cui attribuiva la paternità dei propri scritti; i quali, spiega Antonio Tabucchi, «rispondono alla paradossale autenticità della finzione vera».

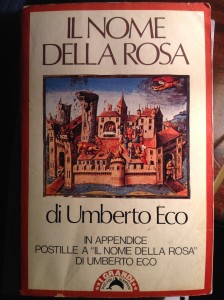

Un altro esempio ce lo fornisce Umberto Eco in una delle sue “Postille” al Nome della Rosa, per l’appunto intitolata La maschera. Eco doveva fare i conti, da esordiente, col fatto di esporsi per la prima volta al giudizio dei suoi colleghi critici. Il problema maggiore era rendere credibile la voce del narratore medievale.

Lo risolse con la mimesi: «Si può dire “era una bella mattina di fine novembre” senza sentirsi Snoopy? Ma se lo avessi fatto dire a Snoopy? Se cioè “era una bella mattina…” lo avesse detto qualcuno che era autorizzato a dirlo, perché così si poteva fare ai suoi tempi? Una maschera, ecco cosa mi occorreva».

Lo risolse con la mimesi: «Si può dire “era una bella mattina di fine novembre” senza sentirsi Snoopy? Ma se lo avessi fatto dire a Snoopy? Se cioè “era una bella mattina…” lo avesse detto qualcuno che era autorizzato a dirlo, perché così si poteva fare ai suoi tempi? Una maschera, ecco cosa mi occorreva».

Per la scrittrice londinese Zadie Smith scrivere e leggere coincidono, nel migliore dei casi, con l’espressione di un modo di stare al mondo: «La verità è questione di prospettiva, non di autobiografia. È ciò che non puoi evitare di dire se scrivi bene. È la filigrana dell’io che traspare da tutto ciò che fai. È lingua come rivelazione di una coscienza» (Perché scrivere, Minum Fax) .

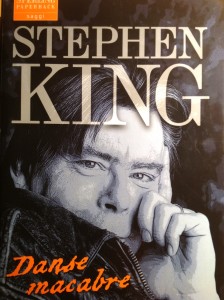

Anche Stephen King ha più volte ribadito l’importanza di “mentire a fin di bene”. Il che significa identificarsi nelle storie inventate fino al punto di crederle vere. Ma questo, per King, non è solo un espediente volto a raggiungere la famigerata sospensione del dubbio di Coleridge, bensì una vera e propria categoria morale. Da non confondere con la morale della favola, cioè con un insegnamento arbitrario. King la definisce come la codificazione delle le esigenze di una vita vissuta in mezzo agli altri. Il concetto è a lui tanto caro che lo ha ripetuto in almeno tre libri: Danse Macabre, It e On writing. Ma è nel primo che chiarisce la sua visione delle cose (e del mestiere) nella maniera più compiuta:

«Se diciamo semplicemente che la moralità proviene da un cuore ben disposto […] e che l’immoralità scaturisce da mancanza di responsabilità, da una visione meschina delle cose, dalla prostituzione del dramma o del melodramma al fine di trarne un vantaggio, pecuniario o di altra specie, allora forse ci renderemo conto di essere arrivati a una soluzione che è insieme praticabile e umana. Il romanzo è la verità dentro alla bugia, e nella storia dell’orrore, così come in qualsiasi altra storia, la stessa regola vale oggi così come valeva al tempo in cui Aristofane raccontò la sua storia dell’orrore sulle rane: la moralità è dire la verità come il tuo cuore la intende».

«Se diciamo semplicemente che la moralità proviene da un cuore ben disposto […] e che l’immoralità scaturisce da mancanza di responsabilità, da una visione meschina delle cose, dalla prostituzione del dramma o del melodramma al fine di trarne un vantaggio, pecuniario o di altra specie, allora forse ci renderemo conto di essere arrivati a una soluzione che è insieme praticabile e umana. Il romanzo è la verità dentro alla bugia, e nella storia dell’orrore, così come in qualsiasi altra storia, la stessa regola vale oggi così come valeva al tempo in cui Aristofane raccontò la sua storia dell’orrore sulle rane: la moralità è dire la verità come il tuo cuore la intende».

Possiamo quindi concludere che, almeno nell’arte – e in particolare in letteratura – la menzogna è indispensabile e complementare alla sincerità; mentire è un modo per raccontare la propria visione delle cose, per scoprire sé stessi e trasmettere quella rivelazione al prossimo, ovvero al lettore, che a sua volta indossa quella maschera identificandosi con essa, guardando il mondo attraverso gli occhi di un altro… fino a diventare l’altro. Questa, ci sembra una delle più grandi magie che l’essere umano abbia escogitato. E forse non è un caso che la parola maschera derivi da masca – strega – e che un libro, per essere letto, vada tenuto davanti agli occhi.

- Il bello del classico – Così parlò Zarathustra - 15 Febbraio 2016

- Il bello del classico – Se questo è un uomo - 14 Gennaio 2016

- La ricerca spirituale di T.S. Eliot - 15 Dicembre 2015

Pingback: Maschera 1.1 – pascolando