Il 16 febbraio 2025 M’illumino di meno ha come tema la Fast fashion

Il 16 febbraio si celebra la giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili (dichiarata giornata nazionale con la legge 34/2022) Questo importante traguardo è stato raggiunto grazie al lavoro e all’impegno della trasmissione radiofonica Caterpillar condotta da Massimo Cirri e Sara Zambotti. Dal 16 febbraio 2005 durante la quotidiana trasmissione di Caterpillar i conduttori invitano gli ascoltatori a mettere in atto buone pratiche per il risparmio energetico. Ogni anno, dal 2005 a oggi, torna puntualmente M’illumino di Meno

Quest’anno l’appuntamento, giunto alla sua XXI esima edizione, cresce, passando da una giornata a una settimana. Dal 16 al 21 febbraio, durante la trasmissione di Caterpillar si parlerà, quindi, di buone pratiche, di spegnimenti di luci, di eventi e di iniziative messe in campo da scuole, associazioni, istituzioni, gruppi di amici e semplici cittadini per il risparmio energetico e per stili di vita sostenibili. Oltre a tutto ciò, quest’anno i conduttori hanno scelto di rivolgere un’attenzione particolare al tema del fast fashion

I numeri del fast fashion

5 milioni di tonnellate gli abiti buttati – solo in Europa, in 1 anno

121 milioni di tonnellate di gas serra generati dal mondo della moda – solo in Europa in 1 anno

92 milioni di tonnellate di abiti buttati – nel mondo, in 1 anno

37 kg di vestiti buttati – da ogni cittadino americano, in 1 anno

2.700 litri di acqua consumati per produrre 1 maglietta

20.000 litri di acqua consumati per produrre 1 Kg di cotone

350.000 tonnellate di microplastica dispersa nel mare proveniente dai tessuti – in 1 anno

16 milioni di emissioni di CO2 causati solo dalla gestione dei resi degli e-commerce – in 1 anno

93 miliardi di metri cubi di acqua consumati dall’industria della moda – in 1 anno

150 miliardi di capi di abbigliamento prodotti – in 1 anno

40 miliardi di capi di abbigliamento viene buttato senza mai essere stato venduto – in 1 anno

400 mila tonnellate di tessuti inceneriti

1 camion di abiti buttati va in discarica, ogni secondo

Alla fine di questo raccapricciante elenco di numeri, tante, forse troppe sarebbero le riflessioni da fare. Ma, prima di lasciare lo spazio alle considerazioni, rimaniamo ancora nel campo dei numeri e proviamo a immaginare, ad esempio, di moltiplicare tutti questi numeri x5 o x10 perché tutti i dati sono annuali, ma gli anni si succedono velocemente e domandiamoci per quanto tempo la Terra potrà sopportare questi numeri.

Cause e conseguenze della Fast Fashion

Le conseguenze sull’ambiente sono devastanti. Partiamo dai dati degli abiti buttati. Il dato totale è la somma di:

- abiti comprati, usati e poi gettati dai singoli cittadini;

- abiti nuovi che i brand mandano al macero perché invenduti;

- abiti nuovi resi dai clienti per taglie o colori sbagliati.

Tutti questi abiti diventano rifiuti. Oggi quando parliamo di rifiuti siamo abituati a pensare anche al riciclo dei rifiuti, ma riciclare gli abiti è molto complesso poiché sono composti da materiali differenti e disassemblarli non è affatto semplice, mancano le tecnologie adeguate, soprattutto per gestire numeri di questo genere, quindi solo un 10% circa riesce ad avere una nuova vita.

Come vengono smaltiti queste enormi quantità di rifiuti non riciclabili? Tre sono le forme finali del ciclo di vita degli abiti:

- le discariche a cielo aperto;

- gli inceneritori;

- la dispersione nell’ambiente.

Così troviamo vere e proprie montagne di abiti sparsi nel deserto di Acatama in Cile, in Ghana, a Dandora in Kenia, negli oceani. In ognuno di questi luoghi, distanti tra loro centinaia o migliaia di chilometri i problemi sono gli stessi. I tessuti rilasciano microplastiche, coloranti, tossine inquinando il terreno circostante, i fiumi, l’aria e per biodegradarsi occorrono centinaia di anni.

Come siamo arrivati a tutto questo? Che cos’è esattamente la fast fashion? Che cosa si intende, come e quando nasce?

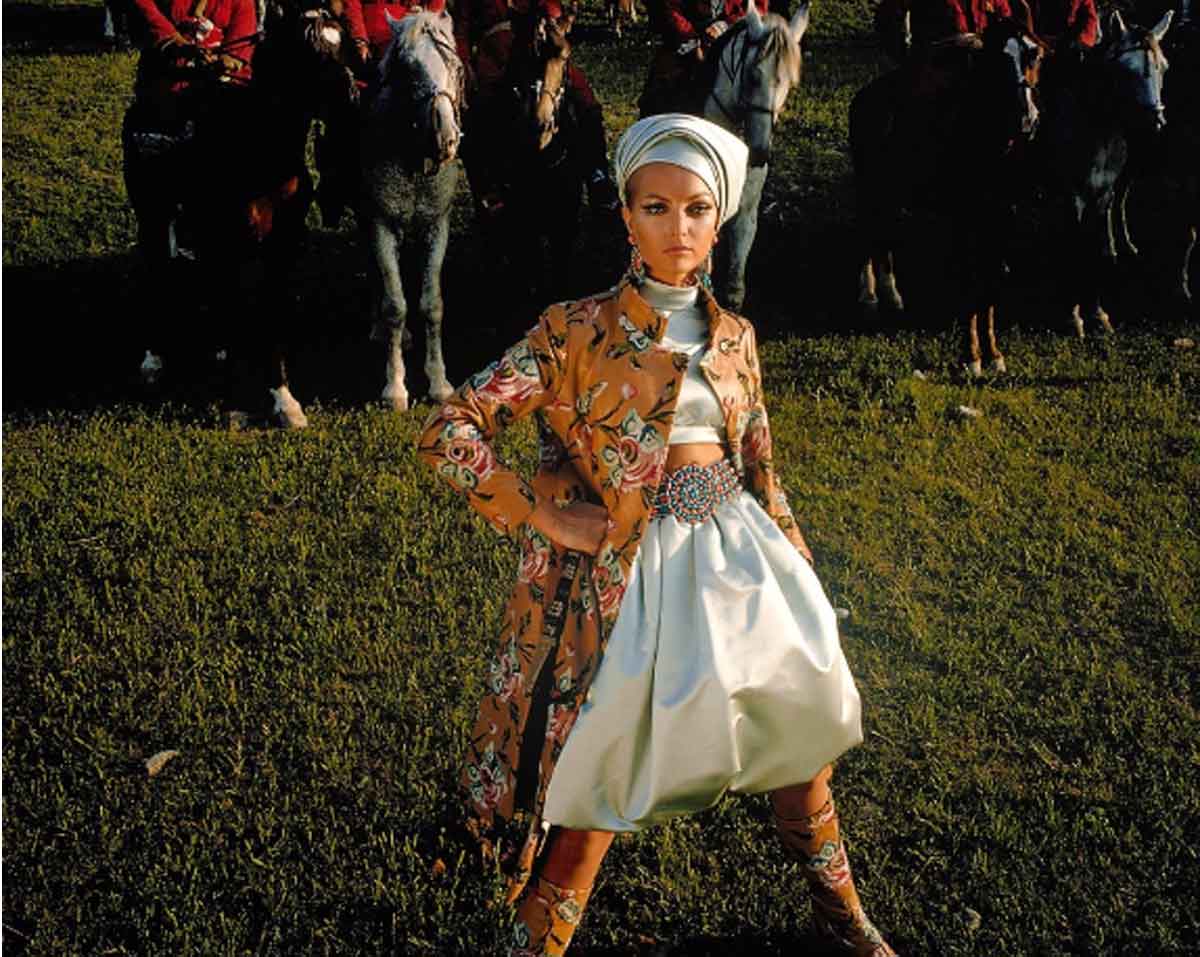

Letteralmente fast fashion significa “moda veloce”. Consiste nel fatto che l’azienda che la pratica immette in circolazione nuovi capi di abbigliamento in tempi molto brevi. Il tempo delle famose collezioni di moda “primavera-estate” e “autunno-inverno” sembra giurassico. Oggi nei negozi arrivano nuovi prodotti e spesso nuove collezioni mediamente una volta a settimana, o, al massimo una volta ogni quindici giorni. Questo nuovo paradigma, unito al marketing che lo accompagna, alle nuove forme pubblicitarie esplicitate sui social porta il cliente a visitare molto più frequentemente i negozi, quindi ad acquistare di più Ea rendere tutto il comparto molto più dinamico. L’acquisto, non è più meditato, programmato a inizio stagione, in base alle necessità della persona, come avveniva in passato, ma è sempre un acquisto impulsivo, immediato e talvolta compulsivo. Le statistiche dicono che mediamente gli acquisti di abiti vengono decisi in 30 secondi. Molte ricerche sono concordi nell’affermare che Zara sia stata uno dei brand precursori di questo nuovo sistema di vendita. Spesso i brand che praticano sistematicamente la fast fashion sono anche a basso costo, ma le due cose non sono strettamente correlate quindi l’equivalenza di “fast fashion uguale moda usa e getta” non è corretta. Spieghiamo meglio. Probabilmente, l’usa e getta, è uno degli intenti, dei fini , di chi questa strategia l’ha studiata a tavolino, ma un’ idea da sfatare, senza dubbio, è quella che il capo d’abbigliamento poco costoso sia necessariamente poco duraturo. Sicuramente non sono capi creati per essere passati di madre in figlia, ma potrebbero tranquillamente essere usati per più stagioni. Le statistiche ci dicono, invece, che questo non accade, e spesso un capo di abbigliamento viene indossato solo pochissime volte.

E dietro a tutto questo…

Di conseguenza l’impatto ambientale come abbiamo visto è disastroso, ma non è il solo. L’impatto sociale non è minore. La caratteristica della fast fashion, come abbiamo visto, è la velocità con cui i capi di abbigliamento passano dalle sfilate (prese solo come spunto per carpire le novità, le tendenze) al mercato. I tempi di realizzazione sono strettissimi di conseguenza i turni di lavoro diventano massacranti e se a questo abbiniamo il basso costo il risultato è facilmente immaginabile. La moda nasce nelle capitali del lusso: le cosiddette “The Big Four“: Milano, Parigi, Londra, New York. Queste sono il centro del business, qui si svolgono le sfilate, le settimane della moda, i fashion week, qui hanno la sede i brand più prestigiosi e i designer e le firme che fanno tendenza, qui risiedono le agenzie di moda, i modelli e le modelli. Tutto ciò che luccica, che è immagine e tutto ciò che fa parte dell’immaginario moda è qui. L’altro lato della medaglia, ciò che non appare, che non vogliamo vedere ha luogo, spesso, in asia. Qui troviamo buona parte della produzione dei capi di abbigliamento: Cina, Bangladesh, India, Vietnam. Purtroppo non soltanto la fast fashion, ma sempre più spesso anche l’alta moda si avvale della manodopera a basso costo. Molteplici sono le indagini svolte sulle condizioni dei lavoratori in questo comparto, sulla violazione dei diritti, sulla mancanza di salubrità dei locali e sulla mancanza dei requisiti di sicurezza.

Dopodiché i capi vengono spediti in tutto il globo per poi finire la loro vita, sotto forma di rifiuti in Africa, Sud America e nei mari. Il triste ciclo ha come protagonista il capo d’abbigliamento. Ma possiamo trovare anche un altro co-protagonista in questo ciclo: le ragazzine. Giovani donne, adolescenti, non ancora ventenni, che, a seconda del carico di fortuna di cui sono state dotate al momento della loro nascita, le possiamo trovare come:

- protagoniste nel ciclo produttivo;

- protagoniste negli acquisti;

- protagoniste come influencer;

Prospettive e scenari

La non sostenibilità del sistema è evidente e sotto gli occhi di tutti, e, i dati disponibili spesso sono riferiti ad anni fa. Troppi anni fa, considerando la velocità a cui tutto si muove. Questi dati, ad esempio, ci dicono che dal 2000 al 2014 la produzione dei capi di abbigliamento è raddoppiata, ma, non ci dicono che Shein ha iniziato a vendere i suoi prodotti in Europa nel 2010, ad usare i social nel 2012 ma il suo vero boom arriva dopo il 2014 e che Temu arriva solo dopo il 2020.

Dovremmo rallentare, fermarci. La politica deve fermare questo sistema malato. L’istruzione e la cultura devono formare cittadini nuovi che adottino stili di vita diversi, più consapevoli e sostenibili. L’industria della moda sta cercando di darsi un’immagine nuova e di dare delle risposte, ma le risposte sono tardive e spesso poco veritiere. In moltissimi casi, purtroppo, le risposte date sono soltanto un tentativo di greenwashing

Ben vengano, quindi, le iniziative della società civile per arginare questi problemi: mercatini di scambio, iniziative di riciclo, e tutto ciò che può sensibilizzare, ma servono misure più strutturate che possono venire solo dalla politica, affinché il cerchio si chiuda ogni brand dovrebbe essere responsabile dei propri prodotti fino alla fine del loro ciclo di vita (e questo servirebbe non solo per il mondo della moda).

L’Europa dà una prima risposta: nel Regolamento sull’ecodesign approvato il 27 maggio del 2024 il Parlamento europeo ha inserito una norma (precedentemente adottata dalla Francia) secondo la quale i brand non potranno più distruggere i capi nuovi invenduti. La Commissione europea, inoltre, nella revisione della Direttiva sui rifiuti ha stabilito che i brand dovranno obbligatoriamente dichiarare quanti capi sono stati prodotti e quanti sono stati venduti (perché in realtà ad oggi il numero reali dei capi invenduti e quindi distrutti è invisibile, e solo presunto). Piccoli passi su una lunga strada.

Ma affinché davvero si possa pensare a un vero cambiamento occorre che la cultura agisca su quelli che sono i paradigmi della vita odierna. Una delle prime cause per un mancato acquisto è che le persone non hanno più spazio negli armadi o nelle case (dato che ormai in molti casi gli armadi sono diventati vere e proprie stanze) e, forse anche per questo, avrà avuto così seguito la filosofia del decluttering? Pur nascendo con le migliori intenzioni magari può essere interpretata in maniera poco corretta. Oppure, sapete cosa dice il jingle con cui l’ultimo, più potente e pericoloso brand low cost è entrato sul mercato? “Shop like a billionaire” vale a dire, compra come un milionario. Nel video si vede una ragazza che ogni cosa che pensa e che desidera la compra, perché appunto a basso costo, da qui “compra come un miliardario”.

Fino a che il modello di vita, l’aspirazione dei cittadini delle persone comuni sarà quello di assomigliare ai miliardari o di pensare di poter essere un miliardario il mondo avrà davvero speranza?

Ringraziamo Caterpillar e M’Illumino di meno per averci dato lo spunto per affrontare questo importante problema

- Il nostro grazie al Guerriero Pisano - 10 Aprile 2025

- Verso il 25 aprile - 6 Aprile 2025

- Nasce il Comitato per il SI al referendum - 28 Marzo 2025