A pochi giorni dal mio rientro dall’ Esposizione Universale italiana, non ho potuto far a meno di pormi due domande: il nostro modo di vedere influisce su ciò che mangiamo? E viceversa?

L’argomento che a tratti può sembrare banale ed ovviamente palese, non è così facile da indagare, e coinvolge totalmente la nostra realtà socio-culturale; in Italia ormai siamo assuefatti ad artigianato, opere d’arte ed edifici antichi, tanto che si può affermare l’esistenza di un bagaglio genetico prettamente italiano, che ci appartiene dalla nascita, e che ci immunizza perfino dalla Sindrome di Stendhal. A scuola impariamo a guardare l’arte, a studiarla, è ciò costituisce il nostro primo approccio alla materia, e penso sempre alla scuola se cerco di figurarmi i vari modi in cui l’arte ci aiuta a scoprire il mondo, compreso il cibo: l’ultima tendenza in fatto d’istruzione è infatti l’insegnare il “ben mangiare”, e cioè cosa sono i vari alimenti e perché fanno bene.

Esempio di riproduzione e rielaborazione artistica delle verdure dell’orto da parte di bambini delle classi elementari

Un percorso fortunatamente avviato con successo, e che, anche se porta con se domande sulla perdita di conoscenze antiche, sfrutta l’arte come “socia in affari”: la confidenza col cibo viene a crearsi approcciando varie tecniche artistiche, soprattutto se si parte dai bambini più piccoli, attraverso laboratori di manipolazione con la frutta con cui si scoprono i colori, le consistenze, le simmetrie proprie della natura che furono maestre ai grandi artisti. In varie scuole l’associazione Slow Food porta l’orto a scuola, e non sono rare le composizioni geometriche delle piante nell’orto, l’associazione Fisar invece organizza laboratori di cucina per bambini, in cui non manca mai la necessità dell’estetica del piatto; i giochi odierni vengono fatti con mais, il sale si fa colorato, gli spaghetti diventano capelli e le mozzarelle topolini: la generazione dei creativi cresce, perché ormai arte e cucina non sono più scindibili nel nostro immaginario.

Aldo Spoldi afferma che “noi mangiamo il nostro tempo”, consumiamo cioè un concetto che muta in base alle esigenze del contemporaneo e che può essere applicato ad ogni aspetto della vita, compresi gli spazi di istruzione: così ricompare l’educazione al cibo nel percorso di formazione scolastica, in seguito alla percezione della presenza di una standardizzazione, non sempre vista come positiva, perfino nel modo di cucinare. La spiegazione in ciò è logica quanto consequenziale: il rapporto che ognuno ha con ciò che lo circonda è un prodotto del tempo in cui nasce e vive; così nel 2015 affrontiamo il “concept” che investe tutti gli ambiti artistici contemporanei, dall’arte che diviene “concettuale”, alla fotografia che deve illustrare un sentimento, al cibo che si fa estetica. Vivendo nella società del benessere e delle immagini, ogni cosa che vediamo deve essere catalogata nella nostra mente nella maniera più conosciuta e rassicurante, che è, appunto, un modo estetico, standardizzato: abbiamo bisogno del bello, abbiamo bisogno della fantasia, abbiamo bisogno del riutilizzo, e parlare di individualismo gastronomico nell’era della globalizzazione ci risulta visionario: a tratti lo si riesce a fare solo attraverso il fattore economico e turistico, come il prodotto D.O.C., la certificazione assicurata del luogo o dell’origine. Oltre al fattore della sicurezza su ciò che mangiamo, il prodotto ha più successo per noi se è collegato ad una storia locale, ad un’individualità ricercata e presente nel tempo: in questi casi siamo disposti a passare oltre all’estetica del piatto, il suo aspetto viene catalogato con un veloce “aspetto rustico” che ci permette di consumarlo avidamente e subito.

“Risotto allo Zafferano con foglia d’oro”, Gualtiero Marchesi. Questo piatto sembra quasi un quadro contemporaneo, e si può prendere ad esempio del fenomeno per cui il piatto non è solo ciò da cui è composto, ma è un capolavoro composto dalla cura di tutte le sue parti, rispettando un progetto iniziale.

Ma nella vita reale non siamo così transigenti: la “social generation”, forse di più delle precedenti, sente il bisogno di immagini sul cibo, del colore e della visualizzazione digitale di ciò che mangia: basta dare un occhio ai media ed alla necessità di condividere i propri pasti per un feedback positivo. Un piatto dobbiamo vederlo, ci deve stimolare e solo a quel punto lo possiamo mangiare: siamo produttori di una nuova antropologia del gusto, che non riguarda solamente la mutazione delle preferenze di determinati cibi, ma l’intera dimensione sociale che coinvolge l’atto del nutrimento. E’ anche per questo forse che insegniamo nelle scuole cosa mangiare e perché, sentendo il bisogno di riaffermare cibi che stiamo perdendo di vista, ma che fanno parte del nostro contesto. La scuola di pensiero junghiana aveva già iniziato ad esplorare questo approccio, basandosi sul concetto di “inconscio alimentare”, una presenza che ha in noi notevoli risvolti, in quanto ci guida nella scelta di ciò che mangiamo e ci rende felici. Il processo è similare alla sensazione positiva che si prova ammirando un’opera d’arte, di qualsiasi genere questa sia: questo scenario apre molte porte perché l’elemento comune fra le arti non sarebbe tanto il talento artistico del singolo, ma un sentimento inconscio collettivo basato sulla ricerca dell’ eucentesi, del sentirsi bene. Come scrive Ballarini:

Oggi non si parla più di ricette, a certi livelli si parla di ‘progetto’ (come in architettura), di food designer.Questi progetti privilegiano gli aspetti visivi.

Kirsten Dunst in “Maria Antonietta” di Sofia Coppola: in quest’immagine è evidente la forte compenetrazione tra i vari elementi della scena, caratteristica che percorre tutto il film.

Già nell’Ottocento d’altronde si iniziava ad intuire che la cucina poteva arrogarsi il diritto di rientrare tra le arti “nobili”: già Careme Marie Antoine, a metà del ‘800, dice che ‘le Belle Arti sono cinque, e cioè: la pittura, la scultura, la poesia, la musica, l’architettura. Quest’ultima ha per ramo principale la pasticceria’. La pasticceria veniva considerata una branca dell’architettura, e se non di quella, oggi la faremmo rientrare in pieno nel concetto di “interior design”. Non possiamo non pensare alla perfetta armonia tra pasticceria francese, la splendida Versailles e l’angelica Kirsten Dunst in Marie Antoniette di Sofia Coppola; il luculliano pranzo zeffirelliano de Il Gattopardo, che ricalca la struttura del pranzo come un tipo di arte, che segue l’evoluzione dei tempi. Prendendo come base il sentimento comune della ricerca di ciò che ci fa stare bene, si possono affiancare le produzioni gastronomiche a quelle artistiche, notando un’evoluzione nel tempo: sempre Ballarini propone la grande cucina ostensiva seicentesca affiancata ai grandi affreschi; l’epoca ottocentesca, il cui pranzo ricalca la grande operà francese con l’overture, composta di vari tempi, intervalli, e l’importante finale di dolci. Oggigiorno, eredi di un Novecento impegnato ed impegnativo, ci stiamo muovendo verso un’arte smart, che si rivela in una cucina con un’estetica evidente, e trova la più formidabile alleata nella fotografia e nel piccolo formato: si ha la “Food Photography”, con regole definite e rigorose, tese a esaltare al massimo il piatto ripreso, che diviene esso stesso opera d’arte bivalente, sia culinaria che visiva.

Esempi di Food Potography contempranea

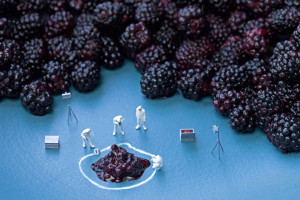

Di pari passo si sviluppa un filone artistico, che coinvolge fotografi a 360° quali Christopher Boffoli che con la serie Big appetites ricava da fotografie di cibo scenari fantascientifici di un piccolo mondo, che guarda con uno sfondo satirico e ironico gli eccessi culinari americani.

Il cibo, proprio come l’arte, è una documentazione, è un dato storico; è anche per questo che la fotografia, la “grande madre” della documentazione visiva del Novecento, è la prediletta fra le arti per seguire il cibo: è immediata, è lucida ed a tratti fredda, ci fa vedere ciò che al nostro inconscio piace.

Il cibo, proprio come l’arte, è una documentazione, è un dato storico; è anche per questo che la fotografia, la “grande madre” della documentazione visiva del Novecento, è la prediletta fra le arti per seguire il cibo: è immediata, è lucida ed a tratti fredda, ci fa vedere ciò che al nostro inconscio piace.

A sinistra: serie “Big Appetites”, 2003. C. Boffoli

Per questo nei grandi Cluster tematici dell’Expo di Milano troviamo percorsi monotematici di grandi fotografi, tesi a documentare il rapporto con il cibo che hanno i grandi paesi produttori, come ad esempio quello rappresentato dalla mostra di Sebastiao Salgado, che affronta la produzione del caffè, in collaborazione con il colosso Illy. Rimane esemplificativo che in un’Expo dal tema Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita, si senta in Italia il bisogno di collegare vari temi all’arte, alla visualità ed all’educazione scolastica. Ne è un noto esempio la grande mostra a cura di Germano Celant Art & Foods. Rituali dal 1851 rientrante nel circuito della Triennale di Milano, e tesa ad indagare i luoghi ed i contesti storici e sociali del cibo, della sua preparazione e della sua vita con l’uomo, in una relazione che ci auguriamo non finisca mai di sorprenderci.

“Genesis”, Sebastiao Salgado, Expo 2015

La mostra, molto suggestiva, indaga sui principali paesi produttori di caffè, e fa emerge il profondo valore manuale ed economico che queste popolazioni hanno sviluppato con questa pianta.

Chiara Lo Re

- Si Selfie chi può! - 15 Luglio 2016

- L’universo esistenziale nella fotografia di Francesca Woodman - 15 Luglio 2016

- Lu.C.C.A Tuesday Nights - 12 Luglio 2016