Dall’incidente di qualche mese fa, attraversando le straordinarie esperienze del passato, fino al presente, con una gran voglia di farne parte e guardare al futuro.

Pino Masi è pronto a tornare, più creativo e motivato che mai. Ecco la nostra chiacchierata con uno dei protagonisti del Sessantotto pisano (e non solo), alla quale non togliamo altro spazio.

Pino, aggiornaci sulla tua salute dopo l’incidente e rassicuraci sul fatto che tornerai presto sul palco.

«Dopo il mio infortunio del 14 novembre al Teatro Rossi di Pisa mentre dirigevo le prove del Living Music Theatre nella messa in scena di Just Love – uno spettacolo sulla vera natura dell’eros temuto solo da chi si oppone all’amore libero e al libero pensiero – sono dovuto stare un mese a letto immobile per risanare un femore frantumato, poi ancora un mese di fisioterapia per ritrovare il tono muscolare e solo da metà gennaio ho iniziato a deambulare, per ora lentamente ma finalmente senza carrozzella. Ne ho avuto fino a fine febbraio, poi da qualche giorno sono tornato a casa nella foresta e in seguito un paio di giorni a settimana sarò di nuovo a Pisa per lavorare».

Appena torni, quali progetti hai in mente?

«Il primo è quello di riunire la company e portare a compimento il miracolo di Just Love con le prove aperte al pubblico (che nei fatti pubblico non è perché d’incanto diventa attore), il secondo è quello di portare da Pisa il miracolo di Just Love anche altrove per dare all’arte luoghi dove operare dignitosamente. Si pensa inoltre, in molti, di lanciare una campagna mediatica per spingere la Cassa di Risparmio di Pisa a mantenere le promesse fatte e dare inizio al restauro del Teatro Rossi (Pino lancia l’appello qui, ndr), che fu danneggiato anni fa dai lavori sotterranei per creare nascondigli ai tesori della banca. Infine, attraverso il mio blog e alle pagine social, lavorerò in connessione con altri alla promozione di Amore Libero & Libero Pensiero, una grande manifestazione nazionale a primavera con cui intendiamo assediare culturalmente Roma per ottenere quel che dice la Costituzione».

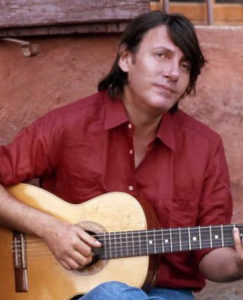

Pino Masi

Un tuffo nel passato. Come, dove e quando hai iniziato a suonare?

«Sono nato in Sicilia, a Selinunte, appena finita la Seconda Guerra Mondiale. Di bello c’erano la natura e la cultura, allora non c’erano ancora le automobili e la televisione e di brutto c’era soltanto la miseria. Infanzia e adolescenza invidiabili, le mie, tra carretti di legno scolpiti a mano e pittati a colori – oggi li vedi solo nei musei – tirati da cavalli infiocchettati e pimpanti. I cantastorie cantavano ogni giorno al mercato, nelle feste e a tutti i crocevia con i loro cartelloni istoriati a mano: da loro ho imparato a disegnare e a suonare e a cantare ed è da loro che ho imparato persino a cosa ispirarmi e perché farlo. Da allora giro con chitarra e voce, prima in mezzo ai coetanei e poi in mezzo alla gente: nel ’66, quando ventenne fondai a Pisa il Canzoniere non feci che mettere in atto la lezione dei cantastorie, la più adatta a dar voce alle ragioni delle classi subalterne».

Il Sessantotto a Pisa è giunto con due anni d’anticipo (lo spettacolo al Cinema Nuovo ce lo ha ricordato) e tu sei stato uno dei protagonisti di quel periodo, compresa la militanza nel Potere Operaio Pisano. Cosa ha dato il “la”, secondo te, a quello straordinario fermento culturale?

«A dare il “la” allo straordinario fermento culturale e, di conseguenza, correttamente politico del “movimento” fu la nostra pratica di sostituire le parole con i fatti. Quando la mattina presto ci si vedeva ancora imbambolati dal sonno in piazza Garibaldi per poi andare a parlare e cantare davanti alle fabbriche e alle scuole, invece di discutere tra noi di socialismo o anarchia ci si chiedeva “quanti soldi hai?” e ci si rispondeva “duemila lire” e “io ne ho otto” e si concludeva “allora sono dieci, cinque per uno”. E se ti azzardavi le prime volte sbalordito a chiedere “perché?” subito ti si rispondeva, con tono di rimprovero, “sennò che cavolo di compagni siamo?!”. Invece di stare a predicar bene e razzolar male, come fanno troppo spesso i preti e i finti democratici, essere compagni per noi significava essere uguali nelle possibilità e non solo a parole: come in una valida opera d’arte contenuto e forma sono coerenti, così vivere tra noi davvero in comune fu la nostra migliore forma di propaganda».

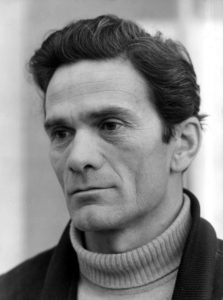

Fabrizio De André

Viene spesso ricordato che nel 1975 hai organizzato il primo concerto di Fabrizio De André al Giardino Scotto di Pisa. Qual è la storia?

«Nino Lo Bello ed io, compagni ventenni e appassionati jazzofili amici di Afo Sartori, che ci prestava la sua Lambretta per andarci, avevamo riconosciuto e poi parlato con Fabrizio un paio di volte al festival internazionale del jazz che ai tempi c’era ogni inverno a Sanremo. Lui era già noto e da noi amato, la sua faccia era la stessa che vedevamo sulla copertina del suo primo ellepì. Lo vedemmo ancora nel ’68 e ci rese davvero felici sapere dalle sue labbra che aveva ascoltato il nostro primo disco, Canzoni per il Potere Operaio, uscito quell’anno con i Dischi del Sole, e che gli era piaciuto moltissimo. Poi nel ’75 Fabrizio – che era schivo ed aveva prima cantato pubblicamente solo in sordina in qualche balera per gli amici – fu costretto contrattualmente a cantare anche in pubblico e non solo nei dischi: fu così che si ricordò del nostro Canzoniere e ci cercò. Era estate e non ero in zona, ma da Pisa dopo qualche giorno mia madre riuscì a raggiungermi per telefono al ristorante di Selinunte dove sapeva che andavo a mangiare e a cantare e un po’ confusamente mi disse che Fabrizio mi stava cercando per un concerto.

Rientrai di corsa a Pisa pensando che volesse farmi cantare per farmi fare due soldi e solo dopo scoprii che egli ora doveva cantare ufficialmente e voleva che ad organizzargli i concerti fossi proprio io. Accettai solo per la sua prima, che fu di due consecutive serate a Pisa, al Giardino Scotto, un evento magnifico che organizzai con l’aiuto di tutti i compagni. Poi tornai in Sicilia dove, per amicizia e gratitudine, Fabrizio mi raggiunse in vacanza assieme a Dori Ghezzi e gli organizzai un concerto allo stadio comunale di Marsala per tutti i compagni siciliani. Per il resto, con Fabrizio ci siamo visti a Pisa (dove una volta, a pranzo da mia madre in San Martino, volle regalarmi la sua chitarra, che anni dopo frantumai in un incidente) oppure al Circeo, nella villetta dove lui si vedeva con la Dori (e dove mi insegnò gli accordi della sua Canzone dell’amore perduto), e una volta anche a Milano, dove Fabrizio cercò di far sì che la Produttori Associati oltre ai suoi pubblicasse anche i miei dischi, ma non ci riuscì a causa della mia sostanziale contrarietà: quando sembrò fossero tutti ormai per il sì, cantai loro Compagno sembra ieri e ottenni subito il loro diniego. Fabrizio pianse in ascensore».

La tua pagina di Wikipedia ti definisce “cantastorie italiano”. Ti ci riconosci?

«Certo che mi ci riconosco. Qualcuno su Wikipedia aveva scritto “cantautore italiano” ed io dopo mesi di tentativi sono riuscito a far cancellare “cantautore” e a farlo sostituire con “cantastorie”. Questo perché a parer mio tra cantautori e cantastorie, salvo eccezioni, c’è una differenza sostanziale: i cantautori cercano di piacere, i cantastorie cercano di essere utili».

Tra le tue, quali sono le canzoni a cui sei più affezionato? Raccontaci almeno un aneddoto legato a una di esse.

«Amo il mio mestiere, sono affezionato alle mie canzoni, di ognuna ricordo come e perché. Alcune di esse sono molto lunghe (la Ballata della Bussola, quella del Soldato Bruna, anche Compagno sembra ieri, la Storia dell’America, il Lamento per la morte di Mauro Rostagno): mi premeva cantare dell’argomento con maggiore completezza ed è ad esse che sono più affezionato, sia per i fatti di cui narravo e sia per la cura che misi in ognuna. Come aneddoto racconterei più dettagliatamente quanto già accennato su Compagno sembra ieri. Andando all’incontro da lui fissato per me con i Produttori Associati, Fabrizio mi aveva chiesto di cantare tre canzoni che aveva scelto lui tra le mie e che gli piacevano molto (Fatima e Fawzia, Eccoti lì a pensarla, Yanì sulla strada di Ibiza). Io le cantai e la dirigenza dei Produttori Associati gongolava soddisfatta e sorridente. L’unico insoddisfatto ero io, avevo altre cartucce che per onestà non volevo nascondere, perciò dissi loro “aspettate a decidere, prima ascoltate questa e tenete conto del fatto che se davvero incido per voi voglio includerla nel disco” e subito, evitando lo sguardo di Fabrizio, cantai Compagno sembra ieri. La dirigenza cambiò subito umore, chiese un attimo per decidere e si ritirò in un separato ambiente e non si fece più vedere. Infine venne una dipendente che ci comunicò brevissimamente che il disco non si poteva fare. Andammo finalmente via e Fabrizio, come anticipato, mi pianse addosso in ascensore».

Sappiamo che I primi della lista di Roan Johnson non ti ha soddisfatto, per usare un eufemismo. Come mai?

«Da tempo contesto alcune parti del film di Roan in merito al mio ruolo nella vicenda.

Quando nel 2010 mi fu richiesto di firmare la liberatoria necessaria alla realizzazione del film, avendo annotato sulla sceneggiatura parti non corrispondenti alla storia vissuta, ho firmato fidandomi dell’allora da me ritenuto amico e compagno Renzo Lulli, avendo io ricevuto dal Lulli stesso e dal giovane regista rassicurazione che le parti non corrispondenti al vero da me sottolineate sarebbero state recepite come da me indicato.

Purtroppo ciò non è avvenuto e, di conseguenza, dal film esce la figura distorta di un Pino Masi paranoico e grottesco che ben giova al carattere tragicomico commerciale del film ma distrugge la mia credibilità di autore di canzoni sociali che hanno fatto epoca.

È importante inoltre notare che, per farlo, viene falsificato un importante periodo storico e aggiungo che, pur essendo io certamente la figura centrale de I primi della lista, non sono mai stato invitato alle frequenti proiezioni del film seguite da un dibattito con Roan dove anch’io avrei potuto ben volentieri esternare le mie opinioni in proposito.

Per tutti questi motivi che mi hanno amareggiato e danneggiato, ora della cosa si stanno occupando una frotta di avvocati, così io posso pensare ad altro e dedicarmi all’arte».

Hai collaborato alla scrittura del testo de La ballata del Pinelli, canzone simbolo di quegli anni (e non solo). Com’è nata?

«Non avrei mai inciso La ballata del Pinelli se non avessi prima parlato con Lello Valitutti ed altri amici anarchici che – la notte in cui nella questura di Milano morì Pinelli defenestrato dalla stanza del commissario Calabresi – attendevano nella stanza accanto di essere interrogati e sentirono ogni cosa. La canzone nacque da un testo proposto dai compagni mantovani del Pinelli, raccolto da Joe Fallisi con la promessa di aggiustarne la metrica per poi inciderlo: una registrazione che poi facemmo separatamente, ognuno nella sua versione su differenti basi musicali tradizionali, dopo aver lavorato assieme un intero pomeriggio alla versione definitiva della ballata a casa di Mara Lazzarino, a Milano, in via Lanzone 1».

Perché oggi non nascono più cantautori come voi che riescono a denunciare senza rimetterci in eleganza e talento?

«Di cantautori ne nascono persino troppi, magari di poco spessore, mentre sembra nascano meno i cantastorie “che riescono a denunciare senza rimetterci in eleganza e talento”. In realtà di bravi cantastorie ce ne sono e ne nascono di nuovi e di grande spessore, ma il problema è che la cultura ufficiale – voglio dire la struttura fintamente culturale dello show biz commerciale – non li cerca, non li accoglie, non li paga, non li distribuisce, forse non ne sospetta l’esistenza o non è comunque interessata a saperne e, contemporaneamente, non c’è chi di questo protesta tra gli intellettuali, tanto è l’imperio del pensiero cretino unico. Se ci fossero democratici, se fossero davvero democratici, ci metterebbero a disposizione i teatri e i giardini e gli stadi che mi davano un tempo per operare e non avrei difficoltà a invitare e presentare in rassegna decine di bravissimi giovani cantastorie, donne e uomini, tutti validissimi, che – a causa del pensiero cretino unico oggi dominante – sono invece costretti a vivere in miseria, come da anni accade anche a me. Mi consola solo il fatto che, comunque, li inviterò a circondare e assediare culturalmente Roma a primavera: se ci sarai, potrai conoscerli tutti assieme nella stessa occasione».

Pino Masi negli anni Sessanta

Nella tua arte c’è tanta storia, soprattutto contemporanea, ma anche tanta geografia. A partire dal luogo dove sei nato, Marinella di Selinunte, passando per Pisa e non solo. Che significato hanno per te i luoghi? Penso al silenzio del mare siciliano d’inverno e alle strade affollate di Pisa durante una manifestazione (ma vera, non fasulla).

«Mio padre, di Pisa, era stato assegnato in servizio in Sicilia nel genio ferrovieri durante la Seconda Guerra Mondiale e, durante un bombardamento americano, in un rifugio antiaereo si innamorò di mia madre – una colta aristocratica siciliana – e la sposò. Nacqui appena finita la guerra, e negli anni seguenti nacquero i miei due fratelli, ed ebbe inizio da allora il nostro felice oscillare tra i nonni materni e quelli paterni nelle vacanze invernali ed estive. La prima volta che giunsi a Pisa avevo due anni, il treno a carbone ci aveva messo tre giorni e tre notti ad arrivarci sbuffando, il Ponte di Mezzo non era ancora stato ricostruito perciò si traversava l’Arno su passerelle di tavole affiancate e con un brivido vedevi più in basso scorrere la corrente del fiume. La magia di dove sono nato è quella di essere la culla dell’arte, ma Pisa subito mi si rivelò non meno bella e mi affascinò con la sua torre pendente e le sue trine e masse marmoree nel prato e attorno al prato verde dei Miracoli e i suoi lungarni armoniosamente curvi e il monte bluastro e il fiume largo con alla sua foce aggrappati i capanni dei retoni, poi il mare e le pinete resinose sulla sabbia fino al Calambrone. Da allora, crescendo, non ho fatto che continuare il mio viaggio nella natura e nell’arte che iniziò tra le spiagge e i templi di Selinunte e poi si diplomò tra le bellezze pisane. Non c’è stato fine settimana o vacanza che io non abbia usato per esplorare. Viaggiando in treno gratis grazie al padre ferroviere, da adolescente ho scoperto da solo il resto della bellezza italica da capo a piedi, da Trieste a Trapani, e da maggiorenne con ogni mezzo ho goduto di tutto ciò che ho potuto scoprire tra Selinunte e il Sahara ex spagnolo e tra Pisa e il British Museum e il Moderna Museet di Stoccolma e la Kunst Academiet di Trondeim in Norvegia con sosta in Danimarca per giocare a Kobenhavn coi teatranti sui prati di Tivoli e la comunità di artisti nella natura di Christiania.

A questi luoghi, per me inscindibilmente legati al senso dell’arte, devi aggiungere i panorami maestosi e le culture ancestrali che ho assaporato nel mio agire in cerca di ritmi ma anche da volontario nella diplomazia dei popoli, che funziona meglio della diplomazia degli stati. Potrei raccontarti della Lisbona di quando, nel ’75, ad Otelo Seraiva De Carvallo – che aveva guidato la “rivoluzione dei garofani” e pacificamente deposto Salazar dopo mezzo secolo di dittatura – fece piacere sentirmi cantare al Pavillao De Sportes assieme al loro più grande cantante popolare, Zeca Fonso. Oppure potrei parlarti della bellezza di Baghdad nei bar pieni di musica e studenti dell’accademia delle belle arti e le visite con loro ai musei tra ’90 e ’91, periodo in cui a Saddam fece piacere che, mentre scappavano tutti, restavo a cantare nelle scuole elementari e a giocare con i bambini aspettando i missili Usa della prima guerra del Golfo. Ci vorrebbe insomma un libro intero, ma basti sapere che conosco a memoria la costa mediterranea francese e poi spagnola e poi marocchina atlantica fino al Sahara ex spagnolo, e anche la costa marocchina medierranea, poi algerina e tunisina fino alle rovine di Cartagine, e che – in altri viaggi per motivi umanitari e di ricerca – ho conosciuto un po’ la Giordania, l’Iraq fin giù a Babilonia e anche al nord fino a Kirkuk e Mosul, dove nel ’91 con il consenso di Saddam Hussein, ho portato medicine ai giovani Curdi. E sapere che conosco l’Afganistan da Kabul fino al Pakistan attraverso il passo di Kyber lungo l’Indukush, tutto il Pakistan da Peshavar al Citral, tra le pendici Himalayane, e anche le vallate e le pianure da Islamabad fino alle inquinate e coloratissime lagune di Karachi, sulle rive dell’oceano indiano. È da Karachi che prendevo l’aereo per rientrare a casa con un bagaglio di nastri registrati e lo presi anche la volta che giunsi a Pisa – grazie al vantaggio del fuso orario – in tempo per partecipare alla (vera, non fasulla) manifestazione Se non ora quando, con altri amici – soprattutto donne – felicemente intente/i a battere padelle e coperchi per protesta contro un massone nero, padrone delle televisioni».

Il tuo percorso musicale non riguarda solo la lotta e l’impegno politico. Da Alla ricerca della madre mediterranea fino a oggi, che cosa hai voluto comunicare?

«Sono stato un amante della natura e dell’arte fin da bambino e poi, sempre, anche per la mia scelta di fare il cantastorie, mi sono interessato ai problemi del mio tempo e su di essi ho scritto e musicato e cantato e ancora canto prendendo posizione su molti temi.

Per fare Il cantastorie devi essere narratore e portavoce del popolo, custode della sua storia, quindi devi documentarti come uno storico o un bravo giornalista e, non ultimo, poiché le storie che narri le devi cantare, i testi li devi comporre in metrica assieme alle musiche delle storie che canti. Nel fare anche musica, a lungo non mi son fatto scrupoli per lo stile purché fosse utile alla comunicazione, ma dal ’75 – con il riflusso del movimento iniziato e non da tutti avvertito – dopo l’incisione della preveggente Compagno sembra ieri, decisi di dedicarmi alla ricerca delle origini della musica popolare con particolare attenzione al ritmo. A far questo mi spinse la improvvisa convinzione che il cantastorie deve cantare i suoi versi su un ritmo tradizionale e non, come avevo fin lì fatto, su una qualunque utile musichetta. Con Compagno sembra ieri mi ero congedato dall’analisi politica, l’anno dopo volli fare in musica una dichiarazione di intenti riguardo al mio impegno di fare l’analisi dei ritmi berberi. E’ solo a questo scopo che pubblicai per la Cramps Alla Ricerca della Madre Mediterranea. L’album piacque molto. “È il migliore lp di quest’anno da parte di un autore italiano”, dissero Hi Fi e Musica&Dischi e fui persino invitato a cantare al Club Tenco ma, equivocando per via del suo complicato titolo, l’album fu descritto come frutto di ricerca e non di una mia personale composizione. Amen. Cominciai, anyway, allora la mia ricerca con registratore e confronti con altri studiosi al ritorno da ogni mio viaggio di cui già ti ho detto. Dopo dieci anni, tornato in Italia definitivamente, per la precisione a Marsala in Sicilia, ho ricominciato dalla primavera dell’86 a dipingere, come un tempo, specie per fare i cartelloni da tenere dietro cantando ai tempi del Canzoniere, e ho ricominciato anche a scrivere musica e testi e, finalmente, ora lo facevo su un ritmo che più tradizionale di così non si poteva: quello della base ritmica berbero-mediterranea, ritrovata completa e preziosa. Una ritmica veramente primordiale, il modo preistorico di percuotere oggetti sonori dei Boscìmani del centro Africa, un ritmo che da tempo immemorabile giunge fino alle coste africane del mediterraneo berbero lungo le vie commerciali dei Touareg – sale in cambio di argenti – e poi diffusa dai berberi dall’attuale Magreb in tutto il sud Europa mediterraneo, che vediamo oggi frazionato tra le nazioni sopraggiunte ma che, in tempi antichi, era un mondo civilmente omogeneo fatto di autonome comunità o repubbliche naturali.

Tale ritmica, tramite la allora diffusissima cultura berbera, giunse fin nella (detta oggi dagli studiosi) “isola culturale siculo-salentina”, che ne conserva preziosi frammenti e – pur nel decadimento dell’indotto berbero – dal Salento a Trapani su di essi basa le sue danze. Dominata che ebbi la chitarra, che ora suonavo con insolita gestualità dovuta ai primordiali rapporti numerici interni alla ritmica ritrovata, avvalendomi anche dell’apporto timbrico delle percussioni africane che avevo per anni imparato in loco e poi importate con me, da fine estate di quel cruciale 1986 ricominciai a cercare musicisti e a formare gruppi e a scrivere e cantare nuove canzoni. Un continuo laboratorio di pratica musicale e di composizione e scrittura che da allora mi ha preso anni prima di poter passare all’incisione – con la band del Trbal Karma Ensemble che fondammo nel ’91 – dei più significativi brani composti. Lo facemmo nel cd S’av’a scialàri!, che registrammo nel 2010 e, dopo intoppi economici e tecnici, fu masterizzato e diffuso solo nel 2015. Ora, con il Living Music Theatre, da giugno dell’anno scorso lavoriamo alla messa in scena di Just Love, live music show a cui il Tribal Karma Ensemble fornisce la preziosa base ritmica ritrovata sulla quale nuovi giovani cantanti e performer misureranno la propria maestria».

Con quali mostri sacri della canzone italiana hai stretto un legame vero e duraturo?

«Devo dire che ci ho provato e che non è stato per niente facile, ma non per colpa loro. Senza riflettere mi verrebbe da dire che solo con De André sono riuscito a scambiare affetto e stima costante. De Gregori lo frequentavo ai vecchi tempi del Folkstudio a Roma ed era piacevole, ma da allora ci vediamo quasi solo per caso. Guccini mi voleva così bene che si presentava a sorpresa di notte sotto casa mia, a Pisa, ogni mio fottuto compleanno. Veniva apposta da Bologna e mi chiamava da giù con una bottiglia di vino per festeggiare.

Nell’88 ci fu poi l’arresto del Sofri e chiesi a tutti solidarietà per Adriano, ma il poeta non ne volle sapere e, da allora, i rapporti si congelarono. Non ricordo al momento altri mostri sacri della canzone da citare, tieni conto però del fatto che normalmente ben pochi rapporti capita di avere ad un cantastorie con i mostri della canzone commerciale, e che se li ho avuti è stato per la mia collaterale attività di promotore culturale negli anni Settanta. Infatti è grazie a questa mia collaterale attività se conservo ancora ricordi di persone belle, che ho amato al momento ma con le quali ho perso un po’ i rapporti: gli Area di Demetrio Stratos – ai quali non si poteva non voler bene – e i Napoli Centrale con in testa James Senese, il maestro pianista jazz Giorgio Gaslini, che mi ammirava per la mia voce, e ha scritto canzoni apposta per me, i ragazzi della sua alta scuola di free jazz come Massimo Urbani, Patrizia Scascitelli, Filippo Mònico, e devo dire che persone belle sono state per me anche Ornette Coleman, che del free jazz fu il fondatore e che volle avessi il suo indirizzo a New York e il suo telefono, e anche che mai dimenticherò l’umana bellezza del polistrumentista nero, contrabbassita di Coltrane, Raffael Garret, che passò cinque anni a Pisa e suonò nella mia Madre Mediterranea e volle iniziarmi alla pratica del Tai Chi.

Dei cantastorie come me, invece, e dei teatranti alternativi che circolarono nella seconda metà del secolo scorso, tra i mostri sacri ricordo solo quelli con cui ho fraternizzato: Dario Fo, che mi volle con sé a cantare con lui e Franca Rame e ogni volta mi ospitavano a casa loro, e Julian Beck, fondatore del Living Theatre, che conobbi in Sicilia a Terrasini e con il quale – sulla terrazza della villa dei Florio che d’estate ci ospitava – passai intere notti sotto le stelle a suonare e a danzare e anche a parlare di come “spettacolare l’accadente”. Aggiornando i miei ricordi mentre ne parlo, credo ora di potere affermare che i pochi mostri sacri – nel campo dell’arte e non solo della canzone – con cui ho avuto un legame affettivo vero e duraturo sono stati Fabrizio De André, Dario Fo, Giorgio Gaslini, Ornette Coleman, Raffael Garret e Pier Paolo Pasolini. Concludo la risposta a questa tua non lieve domanda ringraziando il cielo che non mi hai chiesto anche di quelli che mi hanno invece deluso e potremo così risparmiarci la fatica che comunque non meritano».

Pier Paolo Pasolini

Non solo musica, ma anche cinema e pittura. Dallo studio di pittura di Marsala fino alla collaborazione con Pier Paolo Pasolini. Raccontaci di quell’esperienza.

«A mio parere siamo stati abituati a pensare alle “arti” come cose diverse invece di pensare all’arte quale esperienza unica. L’esperienza di cantastorie mi porta a unificarle. Per nostra fortuna, anche in tempi moderni e a parer mio degradati, possiamo ancora fruire dell’arte nella sua totalità con il teatro, dove magistralmente si uniscono, e questo accade anche nel cinema, sebbene esso non sia living act ma assemblato nel montaggio e, come nella musica sui dischi, poi serialmente stampato e meccanicamente riproducibile. È evidente che il cantastorie da millenni opera teatralmente, è evidente che da millenni fa teatro – nella modalità one man show – e dell’arte possiede la sintesi nella sua interezza: egli è il teatro fin dalle origini e, da solo, quelle che oggi chiamiamo “arti”, egli le interpreta contemporaneamente come unica sua arte, quella del cantastorie, allo scopo di comunicare in maniera totale e perciò più che mai attraente ed efficace ed esauriente.

Difficilmente riesco ad immaginarmi pittore, sebbene maestro con la migliore media di voti del mio corso all’Istituto di Pisa e poi allievo di Domenico Purificato all’Accademia di Firenze. Non avrei dipinto se non per raccontare visivamente le storie che scrivo, storie che scrivo senza immaginarmi scrittore, musiche e testi che creo senza pensarmi separatamente compositore o poeta, o musicista quando mi accompagno o, quando canto, semplicemente un cantante. Come cantastorie non sono gestore di queste arti separatamente: la mia arte è comunicare la storia, una storia che – anche se per necessità formale si presenta fisicamente a frammenti o capitoli o brani – nel suo insieme di anni è la continua narrazione dal vivo di un lungo periodo dell’esperienza di un popolo immerso nella storia del mondo. Per farlo, per comunicare la storia, il cantastorie fa teatro, come io faccio da mezzo secolo. Teatro che – ripeto – non è come nel cinema la somma delle singole arti poi definitivamente fissata su supporto riproducibile, ma – come dalle origini – una comunicazione attuata dal vivo attraverso l’esercizio totale dell’arte. Concependo l’arte nella interezza originale, l’arte che separazioni non capisce o agisce, tra le tante cose da capire capiremmo finalmente lo straordinario Pier Paolo Pasolini, un vero artista completo, invece di continuare a dividerlo pensandolo e studiandolo separatamente come scrittore, o giornalista, o poeta, o regista et cetera, in base alla moderna separazione dell’arte in tante diverse arti secondo la nostra presunzione scientista.

Pasolini lo conobbi per caso, ma chiamiamolo destino, a Pisa mentre faceva i sopralluoghi nei dintorni del duomo e lungo le antiche mura per decidere dove girare la sua Medea con la stupenda Maria Callas come protagonista. Credo fu sul finire del ’69 perché ero in licenza e poi tornai di nuovo a Foggia a terminare il servizio militare, a quel tempo obbligatorio, e il 12 dicembre scoppiarono a Milano e a Roma le bombe delle prime stragi terroristiche, che noi del movimento di contestazione, Pisa e altrove, subito chiamammo “stragi di Stato”. Fu dopo le bombe che, tornato Pier Paolo a Pisa per girare la Medea, lo vedemmo di nuovo, e un mio caro amico, Giovanni Bonfanti, gli propose l’idea di girare – se poteva, a tempo perso tra i suoi tanti impegni – un film documento sulla strage di Milano e sulla morte del ferroviere anarchico Giuseppe Pinelli, precipitato da una finestra della Questura milanese nel corso di un suo interrogatorio peraltro totalmente illegittimo. Pier Paolo accettò, e fu così che dall’inizio del ’70 fino all’estate del ’73 ci vedemmo spesso. A volte per pochi minuti, ma solo per chiarire qualcosa. Poi ci fu una prima volta a Roma a casa sua all’Eur, un pomeriggio intero, per fare il punto sul progetto – quella volta Giovanni non c’era ma vennero con me Adriano Sofri e Giorgio Pietrostefani -, poi tante altre volte, a Roma o altrove, per giorni e presto per settimane e poi anche mesi, per girare, registrare il sonoro, montare e sincronizzare, onorando l’impegno preso. Quando lui filmava variopinti cortei o pestiferi scontri, anche personalmente con la camera a mano, registravo cori e slogan gridati nei cortei e, a volte, con il naso anche il profumo acre degli scontri e questo ovunque e poi, di nuovo a Roma, vedevamo il girato sviluppato. Nei mesi finali dedicati al montaggio – in questo ci aiutò anche Maurizio Ponsi e il posto fu la allora Safa Palatino, ora sede Mediaset – stavamo assieme alla moviola: Pier Paolo seduto ai comandi ed io ritto in piedi alle sue spalle appoggiato con le mani alla spalliera della sua sedia. Vedendo i tagli che faceva, in silenzio approvavo dentro me le sue scelte e, volta per volta, sceglievo tra le registrazioni sonore le cose a esse più adatte. Solo una volta intervenni sul suo operato e fu si può dire un miracolo perché Pietrostefani dopo la riunione a casa di Pier Paolo all’Eur mi aveva incaricato, visto che restavo a Roma a lavorare con Pasolini, di fare in modo che non uscisse troppo dal seminato. Non lo avevo mai fatto, non ce n’era mai stato bisogno, perché Pasolini era determinato e inflessibile non meno di noi nel definire il perché di quel film. Ma tra le pizze viste e ora da montare ce ne erano alcune composte da interviste a testimoni e avvocati e anche una con un lungo dibattito tra operai. E fu proprio al montaggio di quel dibattito che, portata indietro che fu la pellicola per valutarne il risultato e vista che ebbi con lui la sequenza montata, aprii bocca per dirgli che non capivo la dialettica tra le poche frasi rimaste e gli chiesi quale criterio avesse usato per stringere un dibattito di un’ora in solo un paio di minuti di montaggio. Mi voleva bene e mi stimava, ma in quel momento sarei potuto sembrargli uno Stalin, e lui, senza cambiare voce o mostrarsi infastidito, da seduto si voltò a faccia in su e, guardandomi sorridente, mi disse: “Per capire le persone… non sempre le parole sono vere e sincere, io scelgo le persone in base ai loro sguardi e ai loro sorrisi”. Si voltò verso la moviola. Riportò indietro la pellicola e, prima di farla di nuovo partire per rivedere quei due minuti di film, mi riguardò e aggiunse soltanto: “Guardiamola ora, dopo quel che ti ho detto”. La guardammo. Da allora scelgo in base agli sguardi e ai sorrisi, cerco solo sguardi e sorrisi.

L’ultima volta che vidi Pasolini fu a Roma, un paio di mesi prima che lo uccidessero, nel ’75. Il suo assassinio non fu il frutto amaro di una nottata tra balordi, come si volle far credere, ma un assassinio politico voluto da molto in alto e da molto lontano, ben studiato e attuato. Era passata la mezzanotte e in auto, la sua, da piazza Esedra scendevamo per via Nazionale. Via Nazionale era semideserta a quell’ora. Pier Paolo era alla guida e all’altezza della Banca d’Italia un’auto uscì da una stradina laterale e ci sorpassò lentissimamente e dopo, quando ci fu davanti, rallentò ancor più e si fermò. Dovemmo fermarci anche noi. Scese un tipo lasciandone su altri tre e subito si avvicinò dalla parte di Pier Paolo e gli chiese se era lui Pasolini, il regista Pasolini. Pier Paolo gli disse di sì e il tipo gli disse: “Allora ci segua, siamo della polizia”, e senza altro aggiungere o dare modo di chiedergli perché, si voltò e rientrò in auto. L’auto si mosse lentamente. Pasolini rimise in moto e li seguiva con la sua senza capire perché e senza dirmi una parola. Fui io che dopo cento metri ruppi il silenzio e gli dissi che magari non erano della polizia, visto che erano in borghese e il tipo non aveva mostrato alcun documento e magari si facevano seguire fino ad un luogo adatto per farci fuori. Pier Paolo non mi parve sorpreso o incredulo alle mie parole ma, mi disse, non sapeva che fare e così rimanemmo in silenzio mentre, in quella che a me ora sembrava una via crucis, continuammo a seguire l’altra auto, lentamente, come in un funerale. Fu quando imboccammo lo slargo che c’è in fondo a via Nazionale, poco prima di piazza Venezia, che dissi a Pasolini di seguirli – tranquillissimamente – ancora per una ventina di metri e poi – improvvisamente – fermasi davanti alla grande insegna luminosa che c’è lì, dei carabinieri. Sentendolo indeciso, aggiunsi che se erano della polizia sarebbe al massimo sceso il tipo di prima a chiederci perché ci eravamo fermati e, se invece non lo erano, vedendoci fermi davanti alla caserma dei carabinieri avrebbero tirato dritto. Così avvenne. Avvenne anzi che, appena si resero conto che ci eravamo fermati alla luce della grande insegna della caserma dei carabinieri, l’auto dei sedicenti poliziotti subito si dileguò a gran velocità. Ci andò bene. Fu l’ultima volta che lo vidi».

La lotta serve? Cosa fare per recuperare la “voglia” che c’era al tempo della lotta?

«Certo che la lotta serve. Rinunciare alla lotta significherebbe accettare l’ingiustizia, la corruzione, l’arroganza e ogni sorta di violenza da parte del potere. Il problema è che una lotta disperata e confusamente agita e vissuta non porta a niente, mentre una lotta giusta e collettivamente sentita e vissuta può portare al cambiamento desiderato. Per recuperare la voglia di lottare che sbocciò e coinvolse tutti negli anni della nostra gioventù, bisognerebbe attingere ai nostri sentimenti e ai conseguenti comportamenti di allora. Ripeto perciò, cercando di approfondire, quello a cui accennavo nel rispondere alla domanda sul Sessantotto e su cosa ha dato il “la” a quello straordinario fermento culturale. Il bello era che la mattina all’alba ci si trovava assonnati al bar di piazza Garibaldi prima di andare a volantinare per fabbriche e scuole contro i licenziamenti e, davanti al caffè bollente, ci si chiedeva “tu quanti soldi hai?”. “Io duemila lire!”, diceva uno e l’altro ribatteva “io ne ho otto e allora… otto e due dieci, quindi cinque in tasca per uno!”. E se le prime volte chiedevi perché, qualcuno ti rispondeva “sennò, scusa, che cavolo di compagni siamo?”.

Questa era la differenza rispetto ad oggi, quella a cui dovremmo secondo me attingere. Nel ’68 la lotta funzionava perché c’era in atto una vera rivoluzione culturale che, come tale, cambiava antropologicamente il nostro modo di vivere con un nuovo modo finalmente davvero in comune con i poveri e i giusti. Era quella effettiva unità solidale, che avveniva praticando l’uguaglianza invece di prometterla soltanto, a darci la convinzione e la forza per lottare e chiedere giustamente pane e libertà e diritti per tutti. Voglio qui dire che allora, a differenza di quanto fa la presunta narcisista e parolaia sinistra di oggi, vivendo davvero in comune, facevamo trasparente propaganda della nostra verità, una propaganda viva e comprensibile del nostro nuovo modo di essere. Mentre oggi trionfa quel “predicar bene e razzolar male” che di solito soleva attribuirsi solo ai preti. L’allontanarsi ormai cronico dagli interessi del popolo da parte delle sinistre “intrallazziste”, così come quelle narcisiste e perciò incapaci di raddrizzare la rotta, fa pericolosamente in modo che, definendosi esse “di sinistra”, il solo risultato che stanno ottenendo è quello che il popolo – sofferente e disorientato – abbia sempre più a schifo la politica detta “di sinistra” e cerchi appoggio ovunque altrove gli venga offerto aiuto. Così queste ingannevoli “sinistre”, asservite alle finanziarie massoniche e dilaniate dal narcisismo, stanno consegnando il Paese e le sorti del suo popolo alle destre più becere, di ogni risma, che ormai da tempo percorrono strade e piazze e quartieri similmente a squadracce fasciste.

Al punto in cui siamo, occorre come nel ’68 – ed è la cosa in cui credo e in cui spero e per la quale come artista mi batto – una nuova rivoluzione culturale che, senza parlare di politica, la politica la faccia e la faccia giusta attraverso i fatti, ciascuno mettendo la propria faccia e i propri averi in comune, gioiosamente e generosamente.

Occorre che nascano migliaia di autonome comunità di persone solidali, migliaia di piccole isole indipendenti autogestite, capaci di affrontare e superare in modo solidale le difficoltà economiche attuali. Occorre che siano create e operino migliaia di piccole comunità autonome, quali isole indipendenti ma consapevoli delle necessità globali, e capaci – quando necessario – di unirsi in sterminati e indomabili arcipelaghi al fine di garantire a tutti diritti e libertà civili. A parer mio è così, Francesco. Oppure c’è il nulla».

Per aiutare Pino a realizzare i suoi progetti, pubblichiamo volentieri il numero della sua PostePay: 4023 6009 0926 0988.

- Daniela Bertini e Luca Erriquenz in “#Grembiuli e tacchi a spillo” - 17 Marzo 2025

- “Repubblica Popolare Molinese”. Cultura e persone tra passato e futuro - 19 Settembre 2017

- Controcanto Pisano. La musica, l’anarchia, il futuro - 22 Agosto 2017